헤테로필 항체: 진단 검사의 숨겨진 복병, 그 정체를 밝히다

혹시 병원에서 검사를 받았는데, 결과가 예상과 너무 다르거나 현재 몸 상태와 전혀 맞지 않아서 당황했던 경험이 있으신가요? 때로는 뚜렷한 증상이 없음에도 특정 질병이 강력히 의심된다는 결과지를 받아들고 불안에 떨기도 하고, 반대로 분명히 몸이 아픈 것 같은데 모든 검사 결과는 지극히 정상이라고 나와 답답함을 느낄 때도 있습니다. 물론 이러한 상황에는 여러 가지 복합적인 이유가 있을 수 있겠지만, 그 원인 중 하나로 우리 눈에는 보이지 않는 '헤테로필 항체(Heterophile Antibody)'라는 숨겨진 복병이 작용했을 가능성을 배제할 수 없습니다.

아니, 항체는 우리 몸을 외부 침입자로부터 지켜주는 고마운 존재 아니었나요? 그런데 그 항체가 어떻게 검사를 방해한다는 거죠?

정확한 지적이십니다. 항체는 본질적으로 세균, 바이러스와 같은 외부 침입자나 우리 몸 안에 생긴 비정상 세포에 맞서 싸우는 면역 시스템의 핵심적인 역할을 수행합니다. 하지만 오늘 우리가 이야기할 이 '헤테로필 항체'는 일반적인 항체와는 조금 다른, 어쩌면 말썽꾸러기 같은 독특한 성격을 지니고 있습니다.

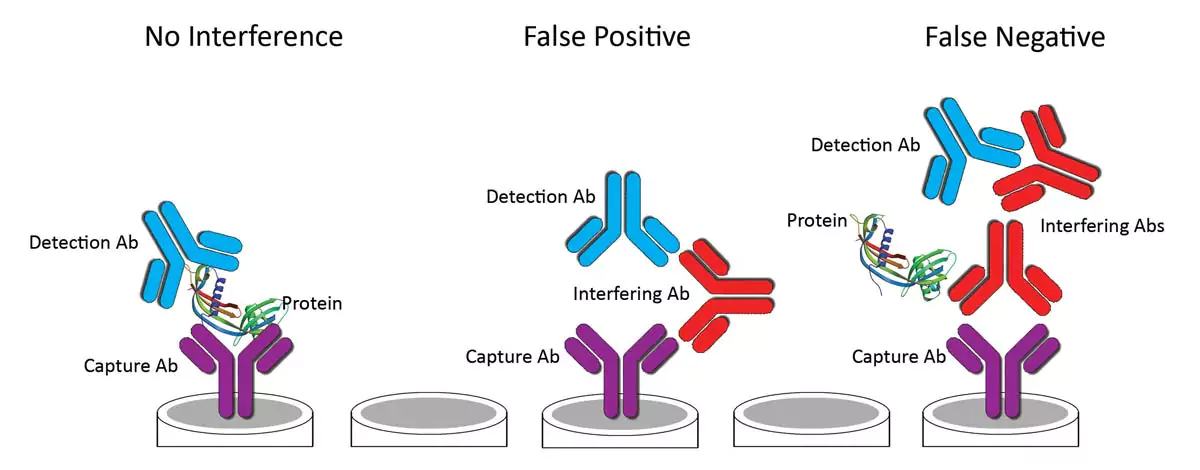

이 항체들은 원래 자신이 만들어진 특정 목표물(Specific Antigen)이 아닌데도 불구하고, 전혀 상관없는 여러 다른 종류의 물질들에 마치 자석처럼 약하게 달라붙는 성질, 즉 교차 반응성(Cross-reactivity)을 가지고 있습니다. 이러한 예측 불가능한 결합 능력 때문에, 매우 정밀하게 설계된 현대의 진단 검사 시스템에 예기치 않게 끼어들어 엉뚱한 결과, 즉 위양성(False Positive) 또는 드물게 위음성(False Negative) 결과를 만들어낼 수 있는 것입니다. 비유하자면, 여기저기 잘 맞지도 않는 여러 개의 단순한 자물쇠(다양한 항원)를 억지로 열려고 시도하는, 조잡하게 만들어진 '위조 만능열쇠(헤테로필 항체)'와 같다고 상상해 볼 수 있습니다 [1, 2].

이번 시간에는 바로 이 헤테로필 항체가 정확히 무엇인지 그 정체를 명확히 밝히고, 왜 우리 몸에서 이러한 항체가 생겨나는지 다양한 원인을 깊이 파헤쳐 볼 것입니다. 특히 헤테로필 항체 중에서도 임상 검사실에서 가장 빈번하게 문제를 일으키는 '사람 항-마우스 항체(Human Anti-Mouse Antibody, HAMA)'에 대해서도 상세히 알아보겠습니다. 그리고 가장 중요한 핵심 내용으로, 이 항체들이 어떻게 현대의 정밀한 임상 검사, 특히 수많은 검사에 활용되는 면역 검사(Immunoassay) 시스템을 교란하여 실제와 다른, 잘못된 진단 정보를 만들어내는지 그 상세한 간섭 메커니즘을 알기 쉬운 비유와 함께 구체적으로 설명해 드릴 것입니다.

마지막으로, 이러한 헤테로필 항체 간섭이라는 골치 아픈 문제를 임상의사와 검사실 전문가가 어떻게 의심하고, 진단하며, 궁극적으로 해결해 나갈 수 있는지 구체적인 전략과 방법들까지 심도 있게 논의하며 마무리하겠습니다. 자, 그럼 이제부터 검사실의 보이지 않는 방해꾼, 헤테로필 항체의 흥미롭고도 중요한 세계로 함께 들어가 보시죠!

헤테로필 항체란 무엇일까요? 다재다능한 조력자인가, 정교한 사기꾼인가?

헤테로필 항체(Heterophile Antibody)의 정의부터 다시 한번 명확히 짚고 넘어가겠습니다. 앞서 언급했듯이, 헤테로필 항체는 본래 자신이 생성되도록 유도한 특정 항원(Specific Antigen)이 아닌, 구조적으로 관련성이 없는 여러 다른 종류의 항원들과 약하게나마 결합할 수 있는, 즉 교차 반응(Cross-reactivity)하는 항체를 포괄적으로 지칭하는 용어입니다 [1]. '헤테로(Hetero-)'라는 접두사는 '다른(different)' 또는 '다양한(various)'을 의미하고, '필(-phile)'이라는 접미사는 '좋아하는(loving)' 또는 '친화력이 있는(affinity for)'이라는 뜻을 내포합니다. 따라서 이름 자체에서부터 '여러 다른 (종류의) 것들을 좋아하는 항체'라는 그 독특한 성질을 짐작할 수 있습니다.

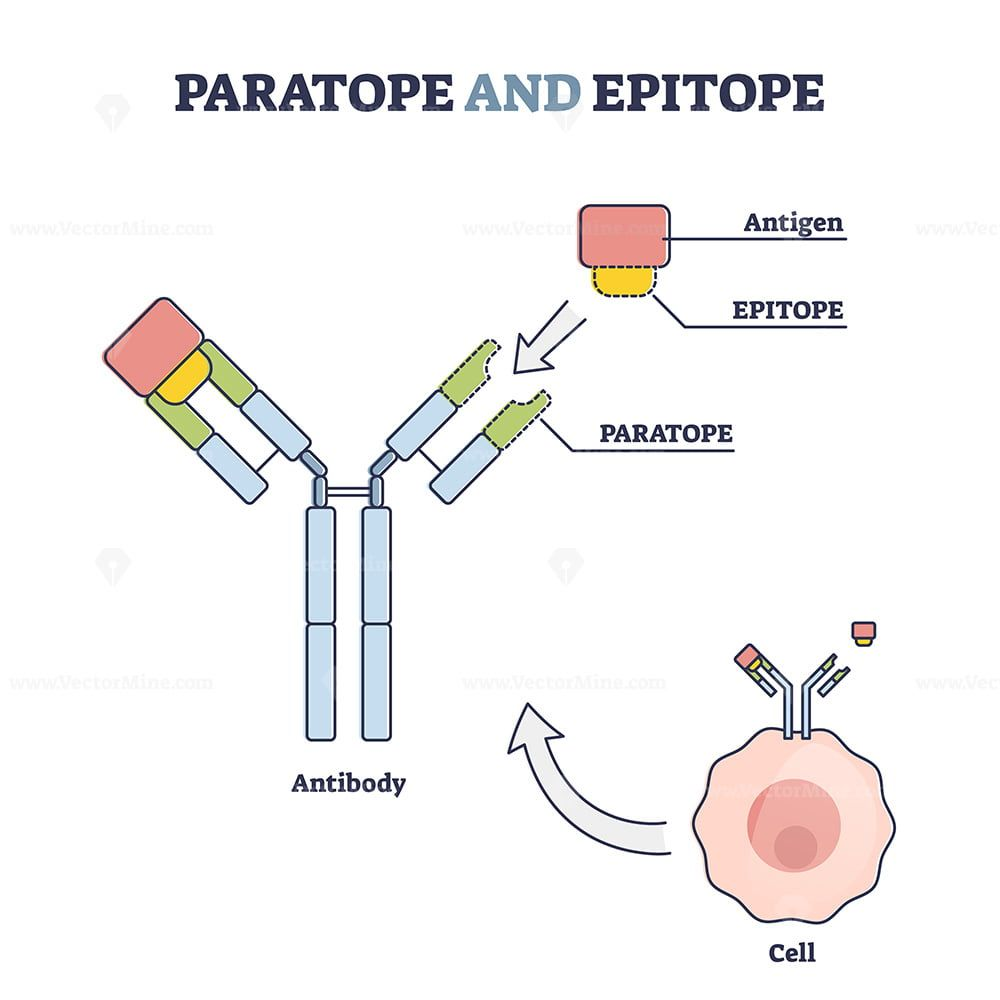

우리 몸의 면역 시스템이 만들어내는 대부분의 항체는 특정 항원의 고유한 부위, 즉 에피토프(Epitope)라고 불리는 특정 구조를 매우 정밀하게 인식하고 강력하게 결합하도록 설계되어 있습니다. 이는 마치 정교하게 제작된 열쇠(항체)가 오직 자신에게 꼭 맞는 단 하나의 자물쇠(항원의 특정 에피토프)만을 열 수 있는 것처럼 지극히 높은 특이성(Specificity)을 보이는 것과 같습니다. 하지만 헤테로필 항체는 이러한 특이성이 현저히 떨어집니다.

이들은 구조적으로는 전혀 다른 여러 종류의 항원들 표면에 우연히 존재하게 된, 어쩌다 보니 비슷하게 생긴 모양의 부위들(에피토프 유사 구조)에 약하게나마 결합할 수 있는 능력을 가집니다. 앞서 들었던 '위조 만능열쇠' 비유를 다시 떠올려보면, 아주 정교하고 복잡한 구조의 자물쇠가 아니라, 비교적 구조가 단순한 여러 개의 서로 다른 자물쇠(다양한 항원들)를, 딱 들어맞지는 않지만 어설프게 제작된 위조 열쇠(헤테로필 항체) 하나로 어찌어찌 쑤셔서 열 수 있는 상황과 유사하다고 할 수 있습니다 [2].

이러한 헤테로필 항체는 다양한 면역글로불린(Immunoglobulin, Ig) 형태로 존재할 수 있지만, 임상적으로 문제를 일으키는 경우는 주로 면역글로불린 M (IgM) 형태인 경우가 많습니다. IgM은 구조적으로 5개의 항체 단위가 결합된 형태(pentamer)를 이루고 있어 여러 개의 항원 결합 부위를 동시에 가지고 있습니다. 비록 각각의 결합 부위가 특정 항원에 대해 가지는 개별적인 결합력(Affinity)은 낮다고 하더라도, 여러 개의 결합 부위가 동시에 여러 항원에 달라붙을 경우 전체적인 결합 강도, 즉 결합력 총합(Avidity)은 예상외로 강하게 나타날 수 있습니다. 바로 이 '여러 곳에 약하게, 하지만 동시에 달라붙는' 어중간하면서도 강력한 성질이 정교한 면역 검사법과 만났을 때 예상치 못한 간섭 현상을 일으키는 주된 원인이 되는 것입니다.

그리고 이러한 헤테로필 항체의 범주 안에서, 임상 검사 간섭의 주범으로 특히 주목받는 것이 바로 '사람 항-마우스 항체(Human Anti-Mouse Antibody, HAMA)'입니다. 이름에서 알 수 있듯이, 이는 사람의 면역 시스템이 '쥐(Mouse)'의 항체(면역글로불린)를 외부 물질로 인식하고 그에 대항하여 만들어낸 항체를 의미합니다. 왜 하필 쥐 항체에 대한 항체가 문제가 될까요? 그 이유는 잠시 후에 면역 검사 원리와 간섭 메커니즘을 설명하면서 자세히 밝혀질 것입니다. HAMA 역시 헤테로필 항체의 일종으로, 쥐 항체뿐만 아니라 다른 동물의 항체나 심지어 사람의 항체와도 약하게 교차 반응할 수 있는 특성을 보입니다.

왜 우리 몸에 헤테로필 항체가 생겨나는 걸까요? 면역계의 작은 오해들

그렇다면 이렇게 검사 시스템을 교란할 수 있는 어설픈 위조 열쇠 같은 헤테로필 항체는 도대체 왜, 그리고 어떻게 우리 몸에서 만들어지는 걸까요? 그 생성 기전이 아직까지 100% 명확하게 밝혀진 것은 아니지만, 현재까지 알려진 바에 따르면 주로 다음과 같은 다양한 상황에서 우리 몸의 면역 시스템이 특정 자극에 반응하는 과정에서 일종의 '오해'나 '부수적인 산물'로서 만들어지는 것으로 이해할 수 있습니다.

감염, 특히 엡스타인-바 바이러스(EBV) 감염과의 깊은 연관성

헤테로필 항체가 생성되는 가장 흔하고 고전적으로 잘 알려진 원인은 바로 특정 바이러스 감염, 그중에서도 특히 엡스타인-바 바이러스(Epstein-Barr Virus, EBV) 감염입니다 [3]. EBV는 우리에게 '감염성 단핵구증(Infectious Mononucleosis)', 일명 '키스병(Kissing disease)'이라고도 불리는 질환을 일으키는 헤르페스 바이러스 계열의 일종입니다. EBV에 감염되면, 이 바이러스는 우리 몸의 B 림프구(B cell)를 직접 감염시키고 비정상적으로 강력하게 활성화시키는 특징을 보입니다.

이렇게 과도하게 활성화된 B 림프구들은 마치 통제 불능 상태처럼 다양한 종류의 항체를 무분별하게 마구 만들어내게 되는데(이를 다클론성 B세포 활성화, Polyclonal B cell activation이라고 합니다), 이 과정에서 EBV 자체의 특정 항원에 대한 특이적인 항체뿐만 아니라, 목표물이 불분명하고 여러 다른 항원들과 약하게 교차 반응하는 헤테로필 항체도 다량으로 함께 생성되는 것입니다.

실제로 감염성 단핵구증을 진단하는 전통적인 선별 검사 중 하나인 '모노스팟 검사(Monospot test)'나 폴-버넬 검사(Paul-Bunnell test) 등은 바로 이 EBV 감염 시 특징적으로 증가하는 헤테로필 항체를 검출하는 원리를 이용합니다. 이 검사들은 환자의 혈청 속에 존재하는 헤테로필 항체가 실험실적으로 준비된 양(sheep), 말(horse), 또는 소(bovine)의 적혈구 표면 항원과 비특이적으로 결합하여 응집 반응(Agglutination)을 일으키는지를 관찰하는 방식으로 이루어집니다 [4].

다른 감염성 질환 및 예방 접종의 영향

EBV 감염이 가장 대표적이긴 하지만, 이 외에도 다른 여러 종류의 바이러스 감염(예: 거대세포바이러스 CMV, 인체 면역 결핍 바이러스 HIV 등), 다양한 세균 감염(예: 매독균 Treponema pallidum, 폐렴 마이코플라즈마 Mycoplasma pneumoniae 등), 심지어 일부 기생충 감염(예: 말라리아 Plasmodium, 톡소플라즈마 Toxoplasma 등) 역시 헤테로필 항체의 생성을 유발할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 이는 다양한 감염원에 대한 면역 반응 과정에서 B 림프구가 활성화되면서 부수적으로 생성될 수 있음을 시사합니다.

또한, 질병 예방을 위해 맞는 각종 예방 접종(Vaccination) 과정에서도 우리 몸의 면역계를 인위적으로 자극하게 되는데, 이때 역시 목표 항원에 대한 특이적 면역 반응과 더불어 부수적으로 소량의 헤테로필 항체가 생성될 수 있다는 보고도 있습니다 [1]. 이는 어쩌면 면역 시스템이 외부 항원에 강력하게 반응하여 항체를 대량 생산하는 과정에서 불가피하게 발생하는 일종의 '배경 소음(background noise)'이나 '제조 과정상의 불량품'과 유사한 개념으로 이해해 볼 수도 있겠습니다.

HAMA 생성의 주범: 동물 항원 노출, 특히 치료 목적의 항체 투여

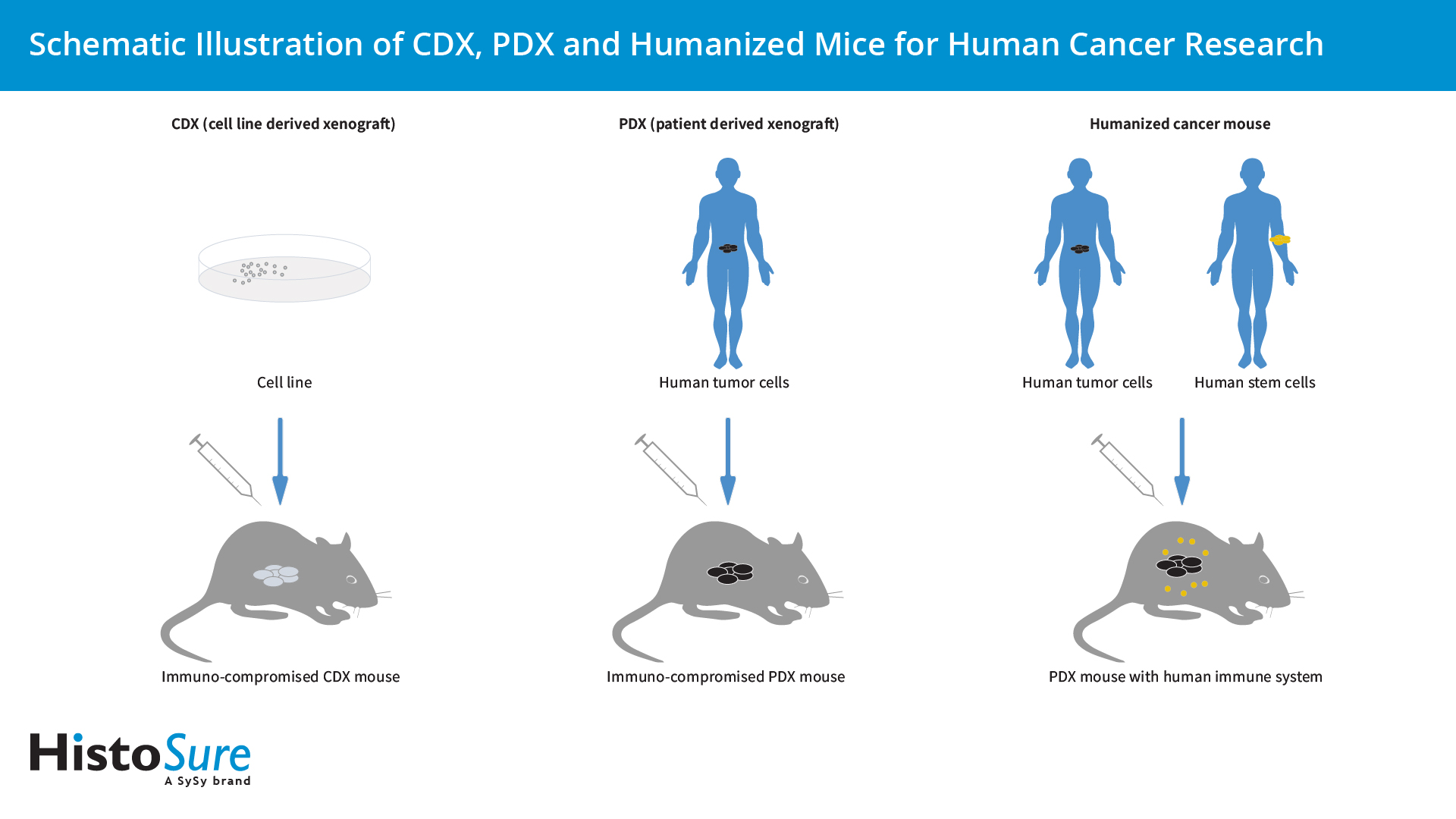

이제 헤테로필 항체 간섭에서 가장 중요한 역할을 하는 HAMA(Human Anti-Mouse Antibody)의 생성 원인에 대해 더 자세히 살펴보겠습니다. HAMA가 생성되는 가장 중요한 경로는 바로 치료나 진단 목적으로 사람에게 '쥐(Mouse)'에서 유래한 단클론 항체(Monoclonal Antibody, mAb)를 투여하는 경우입니다 [5]. 지난 수십 년간 생명공학 기술의 발달로 특정 질병 타겟(예: 암세포 표면 항원, 염증 유발 사이토카인 등)에만 매우 특이적으로 결합하는 단클론 항체를 쥐의 면역 세포를 이용하여 대량으로 생산하는 기술이 개발되었고, 이러한 쥐 유래 단클론 항체들이 실제로 다양한 종류의 암, 류마티스 관절염과 같은 자가면역질환, 장기 이식 거부 반응 등의 치료에 혁신적인 기여를 해왔습니다.

하지만 문제는, 사람의 면역 시스템 입장에서 볼 때 이 쥐 항체는 엄연히 '외부에서 침입한 이물질(Foreign protein)'이라는 점입니다. 따라서 이러한 쥐 유래 치료용 항체를 반복적으로 투여받은 환자들의 상당수에서는, 우리 몸의 면역 시스템이 이 쥐 항체를 항원으로 인식하고 이에 대항하는 항체, 즉 HAMA를 생성하게 됩니다. 이렇게 생성된 HAMA는 이후 환자의 혈액 속에 존재하면서, 검사실에서 사용하는 쥐 유래 항체 기반의 면역 검사들에 심각한 간섭을 일으킬 수 있는 것입니다.

HAMA 생성의 다른 경로로는 동물과 자주 접촉하는 직업을 가진 사람들을 들 수 있습니다. 예를 들어, 수의사, 동물 실험실 연구원, 가축 사육 농장 근무자 등은 일상적으로 동물(특히 설치류)의 단백질이나 분비물 등에 노출될 기회가 많으므로, 이에 대한 면역 반응의 결과로 HAMA를 포함한 다양한 종류의 사람 항-동물 항체(Human Anti-Animal Antibody, HAAA)를 체내에 보유하게 될 수 있습니다. 또한, 과거에는 특정 질병 진단을 위한 방사성 동위원소 표지 쥐 항체를 이용한 체내 영상 기법 등이 사용되기도 했는데, 이러한 진단 과정 역시 HAMA 생성을 유발하는 원인이 될 수 있었습니다 (최근에는 이러한 진단법의 사용 빈도는 크게 줄었습니다).

그 외 가능한 원인들

위에 언급된 주요 원인들 외에도, 드물지만 다음과 같은 상황에서도 헤테로필 항체가 평균보다 높은 빈도로 발견될 수 있다는 보고들이 있습니다. 예를 들어, 류마티스 관절염, 전신성 홍반성 루푸스(SLE)와 같은 자가면역질환을 앓고 있는 환자들은 면역 시스템이 전반적으로 과도하게 활성화되어 있거나 조절 기능에 이상이 있는 경우가 많아, 비특이적인 항체 생성이 증가할 수 있습니다 [1, 6]. 또한, 만성 신부전 등으로 정기적인 혈액 투석(Hemodialysis)을 받는 환자나, 수술이나 외상 등으로 반복적인 수혈(Blood transfusion)을 받은 경험이 있는 사람들도 외부 단백질에 노출될 기회가 많아 헤테로필 항체 생성 가능성이 상대적으로 높을 수 있습니다.

결론적으로 헤테로필 항체, 특히 임상적으로 중요한 HAMA는 우리 몸의 면역계가 감염, 치료 목적의 외부 단백질 투여, 직업적 노출 등 다양한 외부 또는 내부의 자극에 반응하는 과정에서, 목표 특이성이 다소 떨어지는 항체를 부산물처럼 만들어내는 현상으로 요약할 수 있습니다. 대부분의 경우 이러한 헤테로필 항체 자체가 우리 몸 안에서 심각한 질병을 직접적으로 유발하지는 않는 것으로 알려져 있습니다. 하지만 진짜 문제는, 이들이 정교하게 설계된 현대의 실험실 진단 검사 시스템, 특히 면역 검사법에 침투하여 그 정확성을 심각하게 훼손할 수 있다는 점에 있습니다.

검사실의 불청객: 헤테로필 항체는 어떻게 면역 검사를 속이는가?

이제 이번 이야기의 가장 중요한 핵심 질문에 도달했습니다. 앞서 '위조 만능열쇠' 또는 '말썽꾸러기'로 비유했던 이 헤테로필 항체들이, 과연 어떤 방식으로 최첨단 기술이 집약된 현대의 진단 검사 시스템을 교란하고 속여서 실제와는 동떨어진 잘못된 검사 결과를 만들어내는 걸까요? 헤테로필 항체는 이론적으로 다양한 종류의 임상 검사에 영향을 미칠 수 있지만, 그 간섭 효과가 가장 두드러지게 나타나고 임상적으로 심각한 문제를 일으키는 주 무대는 바로 '면역 검사(Immunoassay)' 영역, 그중에서도 특히 '샌드위치 면역측정법(Sandwich Immunoassay)'이라고 불리는 방식의 검사들입니다.

샌드위치 면역측정법: 헤테로필 항체 간섭의 완벽한 표적

잠깐, 이전 섹션에서도 잠시 언급되었던 샌드위치 면역측정법이 정확히 어떤 원리로 작동하는지 다시 한번 복습하고 넘어가겠습니다. 이름에서 알 수 있듯이, 이 방식은 우리가 측정하고자 하는 목표 물질, 즉 분석물질(Analyte)을 마치 샌드위치의 내용물처럼 두 개의 서로 다른 항체 사이에 끼워서(sandwiching) 검출하는 방법입니다. 일반적으로 다음과 같은 단계와 구성 요소로 이루어집니다.

- 포획 항체(Capture Antibody): 검사 키트의 고체상 표면(예: 플라스틱 튜브 내벽, 미세 입자(microparticle) 표면, 마이크로플레이트의 웰(well) 바닥 등)에 미리 단단하게 부착되어 있는 항체입니다. 이 항체는 분석물질 분자의 한쪽 특정 부위를 인식하고 붙잡아 고정시키는 '덫'과 같은 역할을 합니다.

- 분석물질(Analyte): 환자의 혈액이나 소변 등 검체 샘플 속에 존재하는, 우리가 정량을 목표로 하는 특정 호르몬, 단백질, 약물 등의 물질입니다. 검체와 시약이 혼합되면, 이 분석물질이 고체상에 붙어 있는 포획 항체에 의해 붙잡히게 됩니다.

- 검출 항체(Detection Antibody 또는 Signal Antibody): 분석물질 분자의 또 다른 부위에 특이적으로 결합하는 두 번째 항체입니다. 이 검출 항체에는 보통 최종적으로 신호를 발생시킬 수 있는 표지 물질(Label)이 미리 결합되어 있습니다. 이 표지 물질은 효소(Enzyme), 화학 발광 물질(Chemiluminescent compound), 형광 물질(Fluorescent dye), 방사성 동위원소 등 다양한 종류가 사용될 수 있습니다. 검출 항체는 용액 상태로 존재하다가, 포획 항체에 붙잡힌 분석물질에 결합하게 됩니다.

- 신호 생성 및 측정: 마지막 단계에서는 검출 항체에 붙어 있는 표지 물질이 특정 반응(예: 효소 반응에 의한 색깔 변화, 화학 반응에 의한 빛 발생 등)을 통해 신호를 생성하도록 유도합니다. 발생된 신호의 강도(예: 색깔의 진하기, 빛의 세기)를 측정 장비로 정량적으로 측정합니다. 이때 측정된 신호의 세기는 샘플 속에 존재하는 분석물질의 양과 정비례하는 관계를 가집니다. 즉, 신호가 강하면 강할수록 분석물질이 많다는 것을 의미하게 됩니다.

자, 여기서 헤테로필 항체 간섭을 이해하는 데 있어 가장 중요한 핵심 포인트가 등장합니다! 현대의 샌드위치 면역측정법에 사용되는 포획 항체와 검출 항체는 그 효율성과 특이성을 높이기 위해 종종 동일한 동물 종(Species), 특히 '쥐(Mouse)'에서 유래한 단클론 항체(Monoclonal Antibody)인 경우가 압도적으로 많습니다.

왜냐하면 쥐의 면역 시스템을 이용하여 특정 항원의 단일 에피토프에만 매우 높은 특이성과 친화력으로 결합하는 항체를 생산하는 B 림프구를 선별하고, 이를 암세포와 융합시켜(하이브리도마 기술) 영원히 동일한 항체를 대량으로 생산해내는 기술이 잘 확립되어 있기 때문입니다. 바로 이 '두 항체 모두 쥐에서 유래했다'는 점이, 환자 혈액 속에 존재하는 헤테로필 항체, 특히 HAMA(사람 항-마우스 항체)에게는 검사 시스템을 교란하고 간섭을 일으킬 절호의 기회를 제공하게 되는 것입니다!

간섭 메커니즘 상세 해부: 헤테로필 항체가 놓는 '가짜 다리'

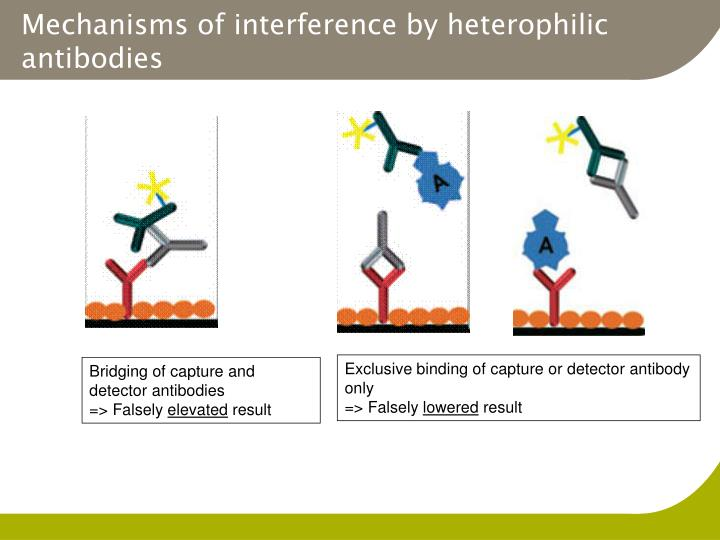

그렇다면 환자의 혈액 샘플 속에 HAMA와 같은 헤테로필 항체가 존재할 경우, 이 정교한 샌드위치 면역측정법 시스템 안에서 정확히 어떤 일이 벌어지게 될까요? 앞서 설명했듯이, 헤테로필 항체(특히 HAMA)는 쥐에서 유래한 항체의 특정 부위(예: 항체의 구조적 골격에 해당하는 Fc 부위나 경첩 부위 등)를 인식하고 여기에 약하게나마 결합하는 성질을 가지고 있습니다 [5].

이제 검사 과정을 머릿속으로 그려보십시오. 환자 샘플이 검사 시약과 혼합됩니다. 이때 환자 샘플 속에 존재하는 헤테로필 항체가 마치 양팔을 벌리듯, 한쪽 팔로는 고체 표면에 단단히 붙어 있는 쥐 유래 포획 항체를 잡고, 동시에 다른 쪽 팔로는 신호 표지가 달려 용액 속을 떠다니는 쥐 유래 검출 항체를 붙잡아 버리는 상황이 발생할 수 있습니다! 이는 마치 원래대로라면 '분석물질'이라는 견고한 '다리 상판'이 존재해야만 비로소 연결될 수 있는 강 양쪽의 두 '다리 기둥'(포획 항체와 검출 항체) 사이에, 뜬금없이 헤테로필 항체라는 녀석이 나타나서 엉뚱하게 '밧줄'(헤테로필 항체 분자)을 던져 두 기둥을 억지로, 그리고 부적절하게 연결해 버리는 것과 정확히 같은 상황입니다 [7].

이렇게 되면 어떤 결과가 초래될까요? 실제로는 환자 샘플 속에 분석물질이 전혀 존재하지 않거나, 존재하더라도 매우 낮은 농도로만 존재하여 정상적인 샌드위치 복합체가 거의 형성되지 않아야 함에도 불구하고, 헤테로필 항체에 의해 포획 항체와 검출 항체가 서로 부적절하게 연결되어 버립니다. 그 결과, 검출 항체에 붙어 있는 신호 표지가 마치 분석물질이 매우 많이 존재하는 것처럼 강력한 '가짜 신호(False Signal)'를 내게 됩니다.

검사 결과를 판독하는 측정 장비는 당연히 이 강력한 신호를 감지하고는 "와! 신호 세기가 엄청나게 높게 측정되었네! 이 환자의 혈액 속에는 해당 분석물질의 농도가 매우 높구나!"라고 잘못 판단하게 됩니다. 즉, 실제로는 분석물질이 없거나 매우 낮은 농도로 존재함에도 불구하고, 검사 결과는 비정상적으로 매우 높게 나오는 '위양성(False Positive)' 결과를 초래하게 되는 것입니다 [1, 6, 7]. 이것이 바로 헤테로필 항체, 특히 HAMA가 샌드위치 면역측정법 기반의 검사에서 간섭을 일으키는 가장 전형적이고 임상적으로 심각한 문제를 야기하는 방식입니다.

물론 이론적으로는 헤테로필 항체가 포획 항체나 검출 항체의 특정 부위(분석물질이 결합해야 하는 부위 근처)에 결합하여 입체적 장애(Steric hindrance)를 일으킴으로써, 분석물질이나 다른 항체가 정상적으로 결합하는 것을 방해하여 오히려 실제보다 결과가 낮게 나오는 '위음성(False Negative)' 간섭을 유발할 가능성도 전혀 없는 것은 아닙니다. 하지만 임상 현장에서 문제가 되어 보고되는 대부분의 헤테로필 항체 간섭 사례는 압도적으로 위양성(False Positive) 간섭이며, 이것이 환자에게 불필요한 검사나 치료를 유발할 수 있기 때문에 더욱 심각하게 받아들여지고 있습니다.

어떤 종류의 검사들이 특히 위험에 노출되어 있을까요?

그렇다면 과연 어떤 종류의 임상 검사들이 이러한 헤테로필 항체 간섭으로 인한 '위양성' 결과의 위험에 특히 취약할까요? 앞에서 설명한 간섭 메커니즘을 고려할 때, 기본적으로 샌드위치 면역측정법 원리를 사용하고, 쥐 유래 단클론 항체를 포획 항체 및/또는 검출 항체로 사용하는 거의 모든 검사가 잠재적인 위험 대상이 될 수 있습니다. 그중에서도 임상적으로 중요하며 간섭 사례가 빈번하게 보고되는 대표적인 검사들은 다음과 같습니다.

- 인간 융모성 성선자극호르몬 (hCG) 검사: 이 검사는 여성의 임신 여부를 진단하는 데 가장 널리 사용될 뿐만 아니라, 남녀 모두에서 특정 종류의 종양(예: 고환암, 난소암 중 배아세포종, 융모상피암 등)의 진단 및 치료 경과를 추적하는 중요한 종양 표지자(Tumor marker)로도 활용됩니다. 만약 헤테로필 항체 간섭으로 인해 hCG 수치가 위양성으로 높게 나온다면, 임신하지 않은 여성이 '가짜 임신(Phantom pregnancy 또는 Pseudocyesis)'으로 잘못 진단받아 불필요한 산부인과 검사나 정신적 고통을 겪을 수 있습니다. 또한, 종양 표지자로서의 hCG 검사에서는 위양성 결과가 실제로는 암이 없거나 잘 조절되고 있음에도 불구하고 암의 발생이나 재발로 오인하게 만들어, 환자에게 엄청난 심리적 충격과 불안감을 안겨주고, 심지어는 강력한 부작용을 동반하는 불필요한 항암 화학요법이나 수술적 치료로 이어질 수 있는 치명적인 결과를 초래할 수도 있습니다 [8].

- 심근 트로포닌 (Cardiac Troponin) I 또는 T 검사: 이 검사들은 심장 근육 세포가 손상될 때 혈액 속으로 흘러나오는 단백질을 측정하는 것으로, 급성 심근경색(Acute Myocardial Infarction, AMI)을 진단하는 데 있어 현재 가장 중요하고 특이적인 핵심 표지자입니다. 만약 헤테로필 항체 간섭에 의해 트로포닌 수치가 위양성으로 상승한다면, 실제로는 심근경색이 아닌 환자를 심근경색으로 잘못 진단하여 불필요한 응급실 체류나 입원, 심장 초음파나 심혈관 조영술과 같은 침습적인 검사, 그리고 혈전 용해제나 항응고제와 같은 약물 치료를 받게 만들 수 있습니다 [9]. 이는 환자에게 신체적, 경제적 부담을 줄 뿐만 아니라, 때로는 침습적 검사나 약물 자체의 부작용 위험에 노출시킬 수도 있습니다. (참고로, 이전 글에서 다루었던 비오틴 간섭은 트로포닌 검사에서 주로 위음성을 유발하는 반면, 헤테로필 항체는 주로 위양성을 유발한다는 점에서 뚜렷한 차이가 있습니다.)

- 갑상선 자극 호르몬 (TSH) 검사: 뇌하수체에서 분비되는 TSH는 갑상선의 기능을 조절하는 핵심 호르몬으로, 혈중 TSH 농도 측정은 갑상선 기능 항진증이나 저하증을 진단하고 치료 효과를 판정하는 데 가장 기본적이고 중요한 검사입니다. 만약 헤테로필 항체 간섭으로 TSH 수치가 위양성으로 높게 측정된다면, 이는 갑상선 기능 저하증(Hypothyroidism) 상태를 시사하는 결과로 오인될 수 있습니다. 이로 인해 실제로는 갑상선 기능이 정상인 사람에게 불필요하게 갑상선 호르몬 제제(예: 씬지로이드 등)를 처방하게 되어, 오히려 인위적인 갑상선 기능 항진증 상태를 유발하거나 장기간 불필요한 약물 복용을 하게 만들 수 있습니다 [10].

- 각종 종양 표지자 검사 (예: 전립선 특이 항원 PSA, 난소암 표지자 CA-125, 대장암 표지자 CEA, 간암 표지자 AFP 등): 이들 종양 표지자 검사는 특정 암의 선별 검사, 진단 보조, 병기 결정, 치료 효과 판정, 그리고 재발 여부 감시 등 다양한 목적으로 임상에서 널리 활용됩니다. 하지만 이들 검사 역시 샌드위치 면역측정법으로 측정되는 경우가 많아 헤테로필 항체 간섭에 취약할 수 있습니다. 위양성으로 상승한 종양 표지자 수치는 환자와 가족에게 암에 대한 극심한 공포와 불안감을 안겨주는 것은 물론이고, 이를 확인하기 위한 CT, MRI, PET 등 값비싸고 침습적인 추가 영상 검사나 조직 검사를 반복하게 만들거나, 심지어는 실제 암이 없음에도 불구하고 예방적 차원이라는 명목 하에 과도한 수술이나 항암 치료로 이어질 위험성을 내포하고 있습니다 [11].

- 기타 다양한 검사들: 위에 언급된 대표적인 예시들 외에도, 프로락틴(Prolactin), 황체 형성 호르몬(LH), 난포 자극 호르몬(FSH)과 같은 다른 호르몬 검사, 특정 감염 질환 항원/항체 검사, 치료적 약물 농도 감시(Therapeutic Drug Monitoring, TDM) 검사, 특정 단백질(예: 페리틴 Ferritin, 칼시토닌 Calcitonin) 정량 검사 등 샌드위치 면역측정법 원리를 사용하는 수많은 종류의 검사들이 이론적으로 헤테로필 항체 간섭의 영향을 받을 가능성이 있습니다.

이처럼 헤테로필 항체 간섭은 단순히 검사 결과 수치가 조금 부정확하게 나오는 사소한 기술적인 문제가 결코 아닙니다. 이는 환자의 진단 과정을 완전히 잘못된 방향으로 이끌고, 그 결과로 이어지는 치료 결정에 치명적인 오류를 초래하여 환자의 신체적, 정신적, 경제적 안녕에 심각한 위해를 가할 수 있는 매우 중대한 문제인 것입니다. 그렇기 때문에 이러한 간섭의 가능성을 항상 인지하고, 의심되는 상황에서 이를 정확히 식별하고 적절하게 대처하는 능력이 임상의사와 검사실 전문가 모두에게 무엇보다 중요하게 요구됩니다.

가짜 신호의 정체를 밝혀라! 헤테로필 항체 간섭 문제를 해결하는 전략들

다행스럽게도, 임상 현장의 의사들과 검사실 전문가들은 이러한 헤테로필 항체 간섭이라는 까다로운 문제를 진단하고 해결하기 위한 다양한 경험과 전략들을 축적해 왔습니다. 이 문제에 효과적으로 대처하기 위한 핵심 키워드는 바로 '의심(Suspicion)', '확인(Verification)', 그리고 '소통(Communication)'이라고 할 수 있습니다. 이 세 가지 요소가 유기적으로 작동할 때, 우리는 비로소 헤테로필 항체라는 '보이지 않는 교란자'로부터 환자를 보호하고 정확한 진료를 제공할 수 있습니다.

임상의사의 역할

헤테로필 항체 간섭 문제를 해결하는 가장 중요하고 결정적인 첫 단계는 바로 환자를 직접 대면하는 임상의사가 검사 결과를 무조건적으로 수용하지 않고 비판적인 시각으로 검토하며 간섭 가능성을 '의심'하는 것입니다. 아무리 정교한 검사법이라도 오류의 가능성은 항상 존재한다는 열린 마음을 갖는 것이 중요합니다.

- 임상적 불일치 확인 (Checking for Clinical Discordance): 이것이 가장 핵심적인 단서입니다. 보고된 검사 결과 수치가 환자가 현재 호소하는 임상 증상, 과거 병력, 신체 검진 소견, 다른 종류의 검사 결과(예: 영상 검사 소견 등)와 명백하게 일치하지 않거나 상충될 때, 임상의사는 즉시 '뭔가 잘못되었다'는 경고 신호를 감지하고 헤테로필 항체 간섭을 포함한 다양한 검사 오류 가능성을 최우선적으로 의심해야 합니다. 예를 들어, 폐경 후 건강하게 지내는 여성이 특별한 이유 없이 혈중 hCG 수치가 비정상적으로 높게 나왔다거나, 아무런 증상도 없고 건강 검진에서 다른 이상 소견도 전혀 없는 환자의 특정 종양 표지자 수치가 갑자기 수십 배 이상 치솟았다면, 이를 곧이곧대로 받아들이기 전에 반드시 간섭 가능성을 먼저 고려해야 합니다. "뭔가 이상한데? 이 결과가 환자의 상태를 제대로 반영하는 것 같지 않아."라는 임상적 직관과 의심이 모든 문제 해결의 출발점입니다.

- 검사실과의 적극적인 소통 (Active Communication with the Laboratory): 일단 간섭 가능성에 대한 합리적인 의심이 들었다면, 절대로 해당 검사 결과를 바탕으로 성급한 진단이나 치료 결정을 내려서는 안 됩니다. 대신, 즉시 해당 검사를 수행한 검사실에 연락하여 상황을 공유하고 전문가의 도움을 요청하는 것이 필수적입니다. 이때 단순히 "결과가 이상하니 재검사를 해달라"고 요청하기보다는, "환자의 임상 양상이 이러이러한데, 검사 결과가 이와 부합하지 않아 헤테로필 항체 간섭이 강력히 의심됩니다. 간섭 여부를 확인하기 위한 추가적인 검사(예: HBT 처리 등)를 진행해 주실 수 있습니까?" 와 같이 구체적인 임상 정보와 의심되는 간섭의 종류를 명확하게 전달하는 것이 검사실에서 적절한 조치를 취하는 데 큰 도움이 됩니다. 이러한 적극적이고 구체적인 소통이야말로 임상의사와 검사실 간의 효과적인 협력을 가능하게 하는 핵심 요소입니다.

검사실의 역할

임상의사로부터 헤테로필 항체 간섭 의심 사례에 대한 의뢰를 받거나, 또는 검사실 자체적으로 일상적인 검사 수행 과정이나 결과 검토 중에 비정상적으로 극단적이거나 패턴에서 벗어나는 결과를 인지했을 때, 검사실 전문가(임상병리사, 진단검사의학과 전문의 등)들은 마치 과학수사대의 탐정처럼 체계적인 접근을 통해 간섭 여부를 확인하고 그 영향을 배제하기 위한 다양한 방법들을 동원합니다.

- 연속 희석 검사 (Serial Dilution Test): 환자의 혈청(Serum)이나 혈장(Plasma) 검체를 생리식염수나 특수 희석액을 사용하여 여러 단계로 순차적으로 희석(예: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 등)한 후, 각각의 희석된 샘플에서 원래의 면역 검사를 반복하여 측정하는 방법입니다. 만약 검사 결과가 샘플 내에 실제로 존재하는 분석물질 농도를 정확하게 반영한다면, 희석 배수가 증가함에 따라 측정된 결과값 역시 그 희석 배수에 비례하여(선형적으로, Linearly) 감소하는 경향을 보여야 합니다 (예: 1:2 희석 시 결과값이 약 절반으로, 1:4 희석 시 약 1/4로 줄어듦). 하지만 헤테로필 항체 간섭에 의해 거짓으로 높게 나온 위양성 결과는, 희석을 했을 때 이러한 예측 가능한 선형성을 보이지 않고 비선형적인(Non-linear) 감소 패턴을 나타내는 경우가 많습니다 [12]. 이는 헤테로필 항체의 상대적으로 약한 결합력이 희석에 의해 더 쉽게 깨지거나, 희석으로 인해 샘플 내 분석물질, 항체, 간섭 물질 간의 복잡한 상호작용 비율이 변하면서 예측과 다른 결과를 보일 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 1:2 희석만으로도 결과값이 절반 이하로 급격하게 감소하거나, 희석 배수에 따른 결과값 감소율이 일정하지 않다면 헤테로필 항체 간섭의 가능성을 강력하게 시사하는 소견입니다.

- 헤테로필 항체 차단 튜브 (Heterophile Blocking Tube, HBT) 또는 시약 사용: 이것은 헤테로필 항체 간섭, 특히 HAMA 간섭을 확인하고 그 영향을 효과적으로 제거하는 데 가장 널리 사용되고 신뢰도가 높은 방법 중 하나로 여겨집니다 [13]. 시중에는 여러 제조사에서 만든 HBT 제품들이 있으며, 이 튜브 안에는 미리 특이성이 없는 동물 면역글로불린(대부분의 경우, 간섭을 일으키는 항체의 유래 동물과 동일한 종인 쥐의 IgG)이 고농도로 포함되어 있습니다. 검사 원리는 간단합니다. 환자의 혈청 샘플을 이 HBT 튜브에 넣고 일정 시간 동안 반응시키면(전처리 과정), 혈청 속에 존재하는 헤테로필 항체(HAMA)가 이후 본 검사 시약에 포함된 쥐 유래 항체(포획 항체 또는 검출 항체)에 결합하기 전에, HBT 튜브 안에 미리 준비된 대량의 비특이적 쥐 IgG에 먼저 결합하여 효과적으로 중화(Neutralization) 또는 포획(Capture)됩니다. 마치 '가짜 미끼'(Blocking IgG)를 대량으로 던져주어서, 말썽을 부릴 가능성이 있는 헤테로필 항체가 거기에 대신 달라붙어 더 이상 본 검사에 영향을 미치지 못하도록 미리 차단하는 원리와 같습니다. 이렇게 HBT로 전처리한 샘플을 가지고 원래의 면역 검사를 다시 시행했을 때, 만약 이전에 비정상적으로 높았던 결과값이 현저하게(통상적으로 30~50% 이상) 감소한다면, 이는 원래 결과가 헤테로필 항체 간섭에 의한 위양성이었다는 매우 강력한 증거가 됩니다. 검사실은 이 HBT 처리 후의 결과값을 '간섭이 제거된 실제 결과'로 보고할 수 있습니다.

- 다른 검사 플랫폼 또는 다른 제조사의 시약 이용: 특정 면역 검사 시약이나 자동화된 검사 플랫폼(장비)은 설계상의 차이로 인해 헤테로필 항체 간섭에 대해 서로 다른 민감도를 보일 수 있습니다. 어떤 제조사의 시약은 간섭에 더 취약할 수 있고, 다른 제조사의 시약은 간섭을 최소화하기 위한 자체적인 차단제(Blocker)를 더 효과적으로 포함하고 있을 수 있습니다. 따라서 특정 검사에서 헤테로필 항체 간섭이 강하게 의심될 때, 동일한 분석물질을 측정하는 다른 주요 제조사에서 만든 시약 키트나, 아예 다른 측정 원리(예: 질량분석법 등, 가능한 경우)를 이용하는 검사 장비로 동일한 검사를 다시 시행해 보는 것도 간섭 여부를 확인하는 데 유용한 전략이 될 수 있습니다 [1]. 만약 다른 방법으로 검사했을 때의 결과가 처음의 의심스러운 결과와 현저하게 큰 차이를 보인다면, 이는 원래 결과에 간섭이 있었을 가능성을 더욱 뒷받침해 줍니다.

- 특정 동물 혈청 또는 정제된 IgG 첨가: HBT와 유사한 원리로, 검사에 사용된 항체가 유래한 특정 동물(예: 쥐)의 정상 혈청이나 정제된 IgG를 환자 샘플에 직접 첨가하여 일정 시간 반응시킨 후(전처리), 원래의 검사를 다시 시행하는 방법도 있습니다. 만약 HAMA와 같은 특정 동물 종에 대한 항체가 간섭의 원인이었다면, 첨가된 해당 동물의 혈청 성분(주로 IgG)에 의해 간섭 항체가 중화되어 결과값이 유의미하게 변화하는 것을 관찰할 수 있습니다.

- 폴리에틸렌 글리콜 (Polyethylene Glycol, PEG) 침전법: PEG는 특정 농도에서 단백질, 특히 분자량이 큰 면역 복합체(Antigen-Antibody complex)를 용액에서 선택적으로 침전시키는 성질을 가지고 있습니다. 환자 혈청을 적절한 농도의 PEG 용액과 혼합하여 원심분리하면, 헤테로필 항체를 포함한 대부분의 면역글로불린과 이들이 형성한 면역 복합체가 침전물로 가라앉게 됩니다. 이후 침전물을 제거하고 남은 상층액(Supernatant)만을 이용하여 원래의 면역 검사를 다시 시행했을 때, 만약 이전의 비정상적인 결과가 실제 분석물질이 아닌 거대 분자량의 간섭 항체(예: IgM 형태의 헤테로필 항체)나 면역 복합체에 의한 것이었다면, PEG 처리 후 상층액에서의 결과값은 현저하게 감소할 수 있습니다 [14]. 이 방법은 특히 매크로프로락틴(Macroprolactin)과 같이 분자량이 큰 간섭 물질을 확인하는 데 유용하게 사용되기도 합니다.

- 제조사의 노력과 정보 확인: 최근에는 면역 검사 시약 제조사들도 이러한 헤테로필 항체, 특히 HAMA 간섭의 심각성을 인지하고, 이를 최소화하기 위한 다양한 기술적 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 시약 자체에 보다 효과적인 헤테로필 항체 차단제를 첨가하거나, 항체 공학 기술을 이용하여 쥐 항체가 아닌 사람화 항체(Humanized antibody)나 키메라 항체(Chimeric antibody), 또는 항체 절편(Antibody fragment, 예: Fab) 등을 검사 시약 개발에 사용하는 방법들이 연구되고 적용되고 있습니다. 따라서 검사실에서는 현재 사용 중인 시약 키트의 제품 설명서(Package insert)를 통해 해당 제품이 헤테로필 항체 간섭에 대해 어떤 검증을 거쳤고 어떤 한계를 가지고 있는지에 대한 정보를 숙지하고 있어야 하며, 필요한 경우 제조사에 직접 문의하여 추가 정보를 얻는 것도 중요합니다.

검사실은 이러한 다각적인 검증 방법들을 체계적으로 적용하여 헤테로필 항체 간섭 여부를 신속하고 정확하게 확인하고, 간섭이 확인된 경우에는 그 사실과 함께 간섭이 제거된(또는 간섭의 영향을 고려한) 최종 해석 결과를 임상의사에게 명확하게 보고함으로써, 환자가 잘못된 정보에 기반한 진단이나 불필요한 치료를 받게 되는 위험을 사전에 차단하는 결정적인 역할을 수행해야 합니다.

요약 및 결론

지금까지 우리는 임상 진단 검사의 정확성을 위협하는 숨겨진 복병, 헤테로필 항체의 세계에 대해 깊이 탐험해 보았습니다. 이들은 EBV 감염이나 특히 치료 목적의 쥐 유래 단클론 항체 투여와 같은 다양한 원인에 의해 우리 몸의 면역 시스템이 만들어내는 부산물일 수 있으며, 본래의 목표물이 아닌 여러 다른 항원들과 예기치 않게 약하게 교차 반응하는 독특한 성질을 가지고 있다는 것을 명확히 이해하게 되었습니다.

특히 샌드위치 면역측정법이라는 현대 임상 화학 검사의 핵심 기술을 사용하는 수많은 검사들에서, 헤테로필 항체, 그중에서도 HAMA(사람 항-마우스 항체)는 마치 교활한 사기꾼처럼 검사 시스템의 포획 항체와 검출 항체 사이에 부적절한 '가짜 다리'를 놓아, 실제로는 분석물질이 거의 존재하지 않음에도 불구하고 강력한 '위양성(False Positive)' 신호를 만들어낼 수 있다는 치명적인 간섭 메커니즘을 자세히 살펴보았습니다. 그리고 이러한 잘못된 결과가 hCG, 심근 트로포닌, TSH, 각종 종양 표지자 등 임상적으로 매우 중요한 검사들의 판독을 왜곡함으로써, 환자에게 심각한 오진의 고통과 함께 불필요하거나 심지어 위험할 수 있는 치료 결정으로 이어질 수 있다는 엄중한 현실을 확인했습니다.

하지만 우리는 동시에 이러한 교란자들에 맞서 싸울 효과적인 무기와 전략 또한 가지고 있다는 사실에 희망을 발견했습니다. 임상의사는 검사 결과를 결코 맹신하지 않고, 항상 환자의 전체적인 임상 상태와 주의 깊게 비교하며 비판적으로 검토하는 예리한 눈을 가져야 합니다. 그리고 간섭의 가능성이 조금이라도 엿보일 때는 주저하지 않고 검사실과 적극적으로 소통하며 협력을 구하는 열린 자세가 필수적입니다. 한편, 검사실 전문가는 연속 희석 검증, 헤테로필 항체 차단 튜브(HBT) 처리, 다른 검사 플랫폼이나 시약의 활용 등 과학적인 근거에 기반한 다양한 검증 방법들을 능숙하게 활용하여 간섭의 실체를 정확히 밝혀내고, 그 영향을 배제한 신뢰할 수 있는 정보를 제공해야 할 책임이 있습니다.

2025.04.08 - [진단면역] - 비오틴에 의한 면역 검사 간섭 현상

비오틴에 의한 면역 검사 간섭 현상

혹시 건강이나 미용에 관심이 많으셔서 영양제를 챙겨 드시나요? 특히 머리카락, 피부, 손톱 건강에 좋다고 알려진 비오틴(Biotin), 비타민 B7이라고도 불리는 이 성분을 고용량으로 섭취하는 분

labdoctor.tistory.com

'진단면역' 카테고리의 다른 글

| 면역 검사에서의 항체 간섭 현상의 원인과 기전, 해결방법 (2) | 2025.04.18 |

|---|---|

| 진단면역검사에서의 prozone, postzone 효과 (0) | 2025.04.18 |

| IgG avidity 검사의 원리와 적용법 (0) | 2025.04.18 |

| 면역 검사에서의 window period, affinity, avidity란 (1) | 2025.04.16 |

| 비오틴에 의한 면역 검사 간섭 현상 (0) | 2025.04.08 |

댓글