임신과 출산은 한 여성의 삶에서 가장 심오하고 경이로운 변화를 가져오는 여정일 것입니다. 열 달이라는 시간 동안 뱃속에서 소중히 자라나는 작은 생명에 대한 무한한 기대와 설렘 속에서, 혹시나 나와 아기의 혈액형 궁합이 맞지 않아 예상치 못한 문제가 생기지는 않을까 하는 막연한 불안감을 느끼는 산모님들도 적지 않을 것입니다. 특히 어머니의 혈액형이 O형이고, 아버지의 혈액형이 A형, B형, 또는 AB형인 경우, 통계적으로 태어날 아기는 A형 또는 B형일 확률이 매우 높습니다. 이러한 상황에서 "내 피는 O형인데, 만약 아기가 A형이나 B형이라면, 우리 둘의 피가 서로에게 해가 되지는 않을까?" 하는 걱정은 지극히 자연스러울 수 있습니다.

실제로 의학적으로 산모와 태아 간의 ABO 혈액형 부적합(ABO incompatibility)은 임상에서 드물지 않게 접하는 상황이며, 이것이 신생아에게 황달과 같은 문제를 일으키는 가장 흔한 원인 중 하나로 알려져 있습니다. 하지만 이 사실만으로 미리부터 과도한 걱정에 휩싸일 필요는 전혀 없습니다. 왜냐하면 압도적인 대다수의 경우, 이러한 ABO 혈액형 부적합은 심각한 문제로 이어지지 않으며, 설령 아기에게 증상이 나타나더라도 현대 의학의 발달 덕분에 충분히 안전하고 효과적으로 관리될 수 있기 때문입니다.

이번 시간에는 바로 이 산모-태아 간 ABO 혈액형 부적합이라는 주제에 대해, 단순한 정보 전달을 넘어 그 근본적인 원리가 무엇인지, 왜 주로 O형 엄마에게서 문제가 되는지, 어떤 면역학적 기전으로 아기에게 영향을 미치는지, 그리고 병원에서는 이러한 상황을 어떻게 예측하고 진단하며, 어떠한 방법으로 관리하고 치료하는지에 대해 알아보겠습니다.

산모-태아 ABO 혈액형 부적합이란 정확히 무엇일까요?: 용어의 정의와 핵심 개념

산모-태아 ABO 혈액형 부적합은 문자 그대로 임신한 어머니와 뱃속에 있는 태아의 ABO 혈액형이 서로 일치하지 않아 면역학적인 충돌 가능성이 있는 상태를 포괄적으로 의미합니다. 하지만 임상적으로 중요하게 다루어지는 경우는 훨씬 더 구체적입니다. 즉, 대부분의 경우 어머니의 혈액형이 O형이고, 태아의 혈액형이 A형 또는 B형일 때 발생하는 면역학적 불일치 현상을 주로 지칭합니다.

간혹 A형 엄마와 B형 아기, 또는 B형 엄마와 A형 아기의 경우에도 이론적으로 부적합이 가능하지만, 임상적으로 의미 있는 문제를 일으키는 경우는 O형 엄마의 경우에 비해 훨씬 드뭅니다. 그렇다면 왜 유독 어머니가 O형일 때 이 문제가 두드러지게 나타나는 것일까요? 그리고 이 '부적합'이라는 상태가 구체적으로 어떤 과정을 통해 태아에게 영향을 미치게 되는 걸까요? 이 질문에 답하기 위해서는, 우리 몸의 ABO 혈액형 시스템과 그에 따른 항체 보유 패턴에 대해 조금 더 깊이 있게 이해할 필요가 있습니다.

ABO 혈액형과 항체 시스템: 자연 항체의 비밀과 IgG의 중요성

우리가 흔히 알고 있는 ABO 혈액형은 적혈구 세포막 표면에 존재하는 특정 당단백질 또는 당지질로 이루어진 항원(Antigen)의 종류에 따라 결정됩니다. 이 항원은 마치 적혈구 세포 하나하나에 고유하게 부착된 '이름표'와 같다고 생각할 수 있습니다.

구체적으로 보면, A형 혈액형을 가진 사람은 적혈구 표면에 A라는 이름표(A 항원)를 가지고 있습니다. B형은 B라는 이름표(B 항원)를 가지고 있으며, AB형은 A와 B 이름표를 모두 동시에 가지고 있습니다. 반면, O형은 A 이름표와 B 이름표가 모두 없는, 즉 A 항원과 B 항원이 모두 결핍된 상태입니다. (정확히는 A, B 항원의 기본 골격이 되는 H 항원만 가지고 있습니다.)

여기서 매우 중요한 자연의 법칙이 작용합니다. 우리 몸의 면역 시스템은 기본적으로 '자기(self)'와 '비자기(non-self)'를 구분하는 능력을 가지고 있습니다. 즉, 자신이 태어날 때부터 가지고 있는 항원에 대해서는 관용(tolerance)을 보이지만, 자신이 가지고 있지 않은 외부 항원에 대해서는 이를 '침입자'로 간주하고 방어하기 위한 항체(Antibody)를 자연적으로 만들어 혈액 속에 보유하게 됩니다. 이 항체들은 특정 항원에만 특이적으로 결합하여 그 기능을 무력화시키거나 파괴를 유도하는 역할을 하는 면역 단백질 분자입니다.

ABO 혈액형 시스템에서는 다음과 같은 패턴으로 자연 항체를 보유하게 됩니다.

- A형: 자신의 적혈구에는 없는 B 항원에 대한 항체, 즉 Anti-B 항체를 혈장(혈액의 액체 성분) 속에 가지고 있습니다.

- B형: 자신의 적혈구에는 없는 A 항원에 대한 항체, 즉 Anti-A 항체를 혈장 속에 가지고 있습니다.

- AB형: A 항원과 B 항원을 모두 가지고 있으므로, 이들에 대한 항체, 즉 Anti-A 항체와 Anti-B 항체가 모두 없습니다. 만약 있다면 자신의 적혈구를 공격하게 되므로 존재할 수 없습니다.

- O형: A 항원과 B 항원이 모두 없으므로, 이 두 가지 항원 모두에 대한 항체, 즉 Anti-A 항체와 Anti-B 항체를 모두 혈장 속에 가지고 있습니다.

여기서 가장 주목해야 할 핵심적인 사실은, O형 혈액형을 가진 사람은 A 항원과 B 항원이라는 두 가지 '비자기' 항원에 대한 항체, 즉 Anti-A와 Anti-B를 동시에 가지고 있다는 점입니다. 이것이 바로 산모-태아 ABO 혈액형 부적합 문제가 다른 혈액형 조합에 비해 유독 O형 산모에게서 주로 발생하는 가장 근본적인 이유와 직접적으로 연결됩니다.

더 나아가, 항체에는 여러 종류(class 또는 isotype)가 있는데, 면역 반응에서 중요한 역할을 하는 대표적인 항체로는 IgM과 IgG가 있습니다. IgM은 분자량이 매우 커서 다섯 개의 항체 단위가 합쳐진 오량체(pentamer) 형태를 띠는 반면, IgG는 단량체(monomer)로 존재하여 상대적으로 크기가 작습니다. ABO 혈액형에 대한 자연 항체인 Anti-A와 Anti-B는 주로 IgM 형태로 존재한다고 알려져 있지만, 상당 부분, 특히 O형 혈액형을 가진 사람에게서는 태반 통과가 가능한 더 작은 크기의 IgG 형태로도 상당량 존재한다는 것이 매우 중요합니다 [1].

이 IgG 형태의 Anti-A와 Anti-B는 과거의 미세한 감염이나 음식물 등을 통해 자신에게 없는 A 또는 B 유사 항원에 노출되면서 생성되었을 것으로 추정되며, O형인 사람은 A형이나 B형인 사람에 비해 이러한 IgG 항체를 더 높은 빈도와 농도로 가지고 있는 경향이 있습니다.

부적합의 실현: 엄마의 IgG 항체가 태반 장벽을 넘어 태아에게로

임신 기간 동안 엄마와 태아의 혈액은 직접적으로 섞이지 않습니다. 태아는 엄마의 자궁 안에 양막이라는 주머니 속 양수에 둘러싸여 보호받으며, 엄마와의 물질 교환은 태반(Placenta)이라는 매우 특별하고 복잡한 구조의 기관을 통해서만 이루어집니다. 태반은 엄마의 혈액과 태아의 혈액이 매우 가까이 근접하지만 서로 섞이지는 않으면서, 마치 정교한 필터처럼 작용하여 엄마로부터 태아에게 필요한 영양분과 산소를 공급하고, 태아의 노폐물을 엄마의 혈액으로 내보내는 중요한 역할을 합니다.

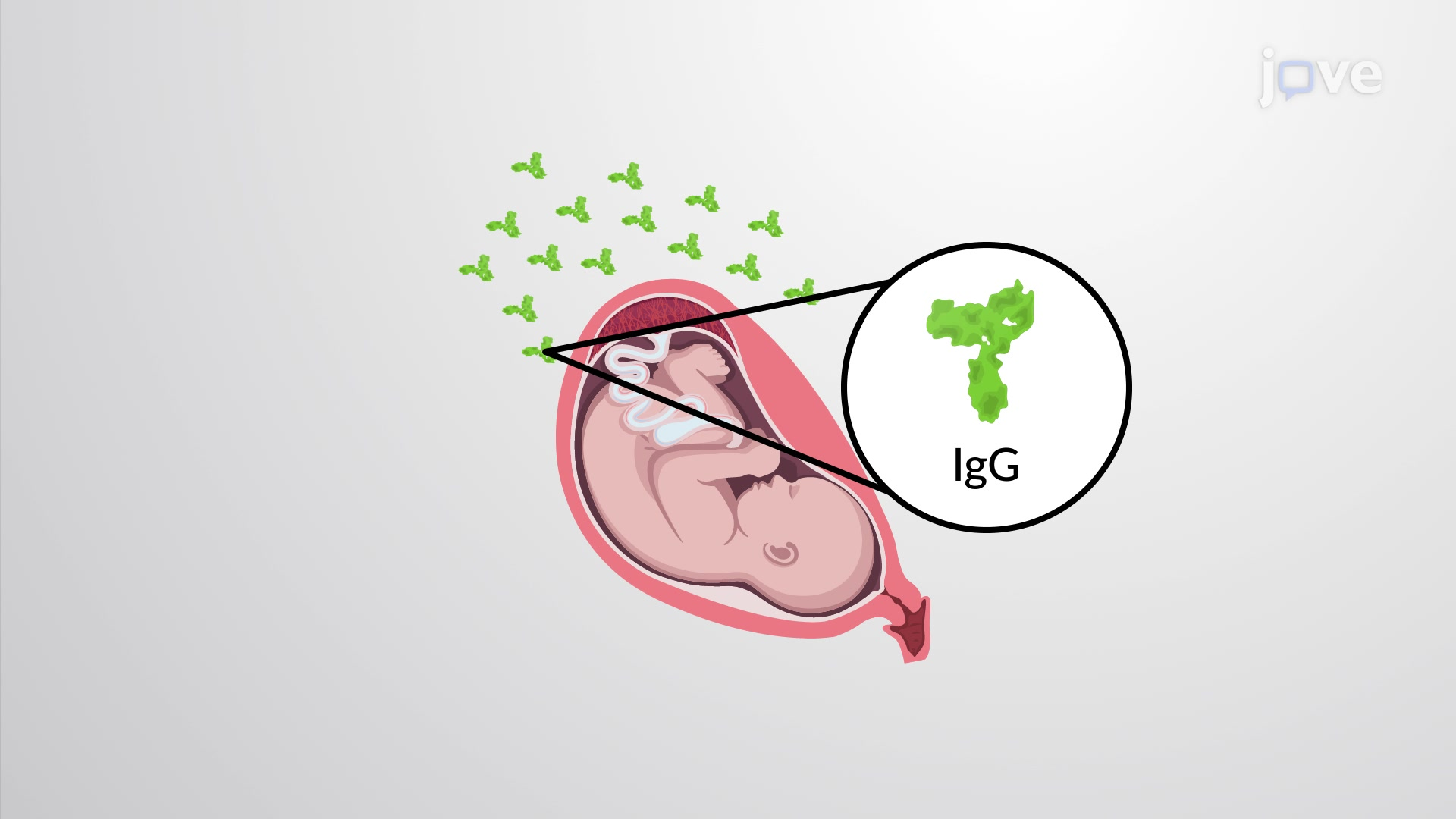

그런데 이때, 태반은 단순히 영양분 교환만 하는 것이 아니라, 엄마의 면역 시스템 일부를 태아에게 전달하는 통로 역할도 수행합니다. 특히, 엄마 혈액 속에 존재하는 여러 종류의 항체 중에서 상대적으로 크기가 작은 IgG 항체는 태반의 특정 수용체(FcRn)를 통해 능동적으로 태반 장벽을 통과하여 태아의 혈액 순환계로 들어갈 수 있습니다. 이는 태아가 스스로 충분한 면역력을 갖추기 전에 엄마로부터 물려받은 항체(수동 면역)를 통해 외부 감염원으로부터 보호받을 수 있도록 하는, 생존에 매우 중요한 생리적 과정입니다.

자, 이제 모든 조각들을 맞춰 봅시다. 만약 임신한 어머니의 혈액형이 O형 (따라서 혈액 내에 Anti-A IgG 및 Anti-B IgG 항체를 보유)이고, 뱃속 태아의 혈액형이 A형 (적혈구 표면에 A 항원 보유) 또는 B형 (적혈구 표면에 B 항원 보유)이라면 어떤 면역학적 사건이 벌어질까요?

바로 엄마의 혈액 속에 존재하던 Anti-A IgG 또는 Anti-B IgG 항체가 태반의 능동 수송 메커니즘을 통해 태반 장벽을 성공적으로 건너가 태아의 혈액 순환계 안으로 유입됩니다. 태아의 혈류를 따라 순환하던 이 엄마 유래 IgG 항체들은 곧 자신의 '표적 항원'인 A 항원 또는 B 항원을 가지고 있는 태아의 적혈구 표면을 만나게 됩니다. 마치 국경을 넘어 침투한 정찰병(엄마의 IgG 항체)이 적군의 식별표(태아의 A 또는 B 항원)를 단 병사(태아 적혈구)를 발견하고 즉시 공격 신호를 보내는 것과 유사한 상황이 벌어집니다.

엄마로부터 넘어온 IgG 항체가 태아 적혈구의 항원에 달라붙으면, 태아 자신의 면역 시스템, 특히 비장(spleen)이나 간(liver)에 존재하는 대식세포(macrophage)와 같은 면역 세포들이 이 항체가 붙은 적혈구를 '비정상적인 세포' 또는 '제거해야 할 이물질'로 인식하게 됩니다. 그 결과, 항체가 코팅된 태아의 적혈구는 정상적인 수명을 다하지 못하고 조기에 파괴되기 시작합니다. 즉, 태아의 적혈구가 깨지는 현상, '용혈(Hemolysis)'이 발생하는 것입니다. 이것이 바로 산모-태아 ABO 혈액형 부적합 상황에서 태아 또는 신생아에게 문제가 발생하는 핵심적인 병태생리학적 기전입니다.

ABO 부적합과 Rh 부적합: 비슷하지만 다른, 중요한 차이점들

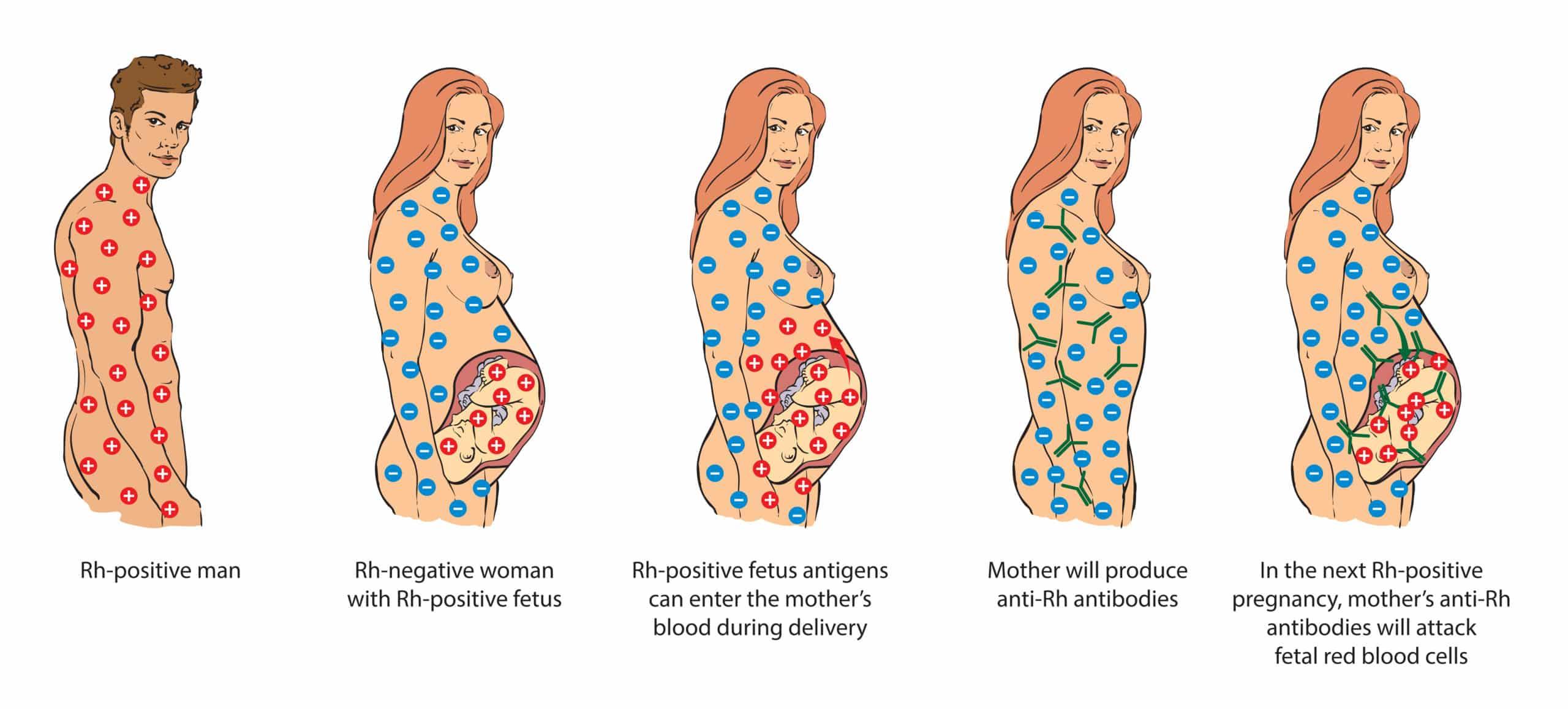

산모와 태아 간의 혈액형 부적합이라고 하면, 많은 분들이 ABO 부적합보다는 Rh 부적합을 먼저 떠올리거나 혹은 두 가지를 혼동하는 경우가 많습니다. Rh 부적합은 어머니가 RhD 음성(-) 혈액형이고 태아가 RhD 양성(+) 혈액형일 때 발생하며, 과거에는 심각한 태아 수종이나 신생아 사망의 주요 원인이었기 때문에 더 잘 알려져 있습니다.

현재는 Rh 면역글로불린(RhIG, 로감 주사)이라는 효과적인 예방책이 개발되어 그 심각성이 크게 줄었지만, 여전히 임신 중 특별 관리가 필요한 중요한 문제입니다. 그렇다면 우리가 지금 다루고 있는 ABO 혈액형 부적합은 이 Rh 부적합과 구체적으로 어떤 점에서 비슷하고 또 어떻게 다를까요? 두 가지 부적합의 주요 차이점들을 명확히 이해하는 것은 ABO 부적합의 임상적 중요성을 정확히 평가하는 데 매우 중요합니다.

관련된 항원과 항체의 근본적인 차이

가장 기본적인 차이는 문제를 일으키는 항원과 항체의 종류 및 성격입니다. Rh 부적합은 주로 적혈구 표면의 D 항원이 문제가 되며, 이를 공격하는 Anti-D 항체는 대부분 임신 중 태아-모체 출혈이나 과거 수혈 등을 통해 RhD 양성 혈액에 노출되어야만 생성되는 '면역 항체(Immune antibody)'입니다. 즉, 특정 면역학적 '사건(감작, sensitization)'이 있어야만 항체가 만들어지는 것이 일반적이며, 이 항체는 거의 대부분 태반 통과가 가능한 IgG 형태입니다.

반면에, ABO 부적합은 적혈구 표면의 A 항원 또는 B 항원이 문제가 되며, 이를 공격하는 Anti-A 항체와 Anti-B 항체는 특정 면역 감작 사건 없이도 우리 몸에 자연적으로 존재하는 '자연 항체(Natural antibody)'라는 점이 중요합니다. 이 자연 항체는 장내 세균이나 음식물 등에 존재하는 A 또는 B 유사 항원에 노출되면서 자연스럽게 생성되는 것으로 여겨지며, IgM 형태와 IgG 형태가 혼재되어 있습니다. 특히 앞에서 강조했듯이, O형 혈액형을 가진 사람은 다른 혈액형에 비해 태반 통과가 가능한 IgG 형태의 Anti-A 및 Anti-B 항체를 더 높은 빈도와 농도로 가지고 있을 가능성이 높습니다.

발생 빈도 및 첫째 아기에게 미치는 영향의 차이

이러한 항체 생성 기전의 차이는 발생 빈도와 첫째 아기에게 미치는 영향에도 차이를 가져옵니다. 전 세계적으로 O형 혈액형은 매우 흔하며(인종에 따라 차이는 있지만 대략 30~50% 차지), A형과 B형 혈액형도 흔하기 때문에, O형 엄마와 A형 또는 B형 아기의 조합으로 인해 발생하는 ABO 혈액형 부적합 상황 자체는 전체 임신의 약 15%에서 20% 정도로 매우 흔하게 발생합니다 [2]. 이는 RhD 음성 산모의 비율(서양인에서는 약 15%지만, 동양인에서는 1% 미만으로 훨씬 낮음)보다 훨씬 높은 빈도입니다.

또한, Rh 부적합은 대개 첫 임신 중이나 분만 시에 RhD 양성 태아 혈액에 엄마가 처음 노출되어 '감작'되고, 이후 두 번째 또는 그 이후의 임신에서 RhD 양성 태아를 다시 임신했을 때 이미 만들어진 Anti-D IgG 항체가 태반을 넘어 태아를 공격하여 심각한 HDFN을 유발하는 경과를 밟습니다. 하지만 ABO 부적합의 경우, O형 엄마는 임신 전부터 이미 자연적으로 IgG 형태의 Anti-A 또는 Anti-B 항체를 가지고 있을 수 있기 때문에, Rh 부적합과는 달리 첫 번째 임신, 즉 첫째 아기에게서도 ABO 부적합으로 인한 HDFN 증상(주로 황달)이 나타날 수 있습니다.

질병의 임상적 심각도: 가장 결정적인 차이점

이것이 ABO 부적합과 Rh 부적합을 구별하는 가장 중요하고 결정적인 차이점입니다. 과거 RhIG 예방 요법이 없던 시절, Rh 부적합으로 인한 HDFN은 태아가 심각한 빈혈과 심부전으로 인해 전신이 붓는 태아 수종(hydrops fetalis) 상태에 빠지거나, 출생 후 극심한 황달로 인한 뇌 손상(핵황달) 또는 사망에 이르게 하는 매우 치명적인 질환이었습니다.

반면에, ABO 혈액형 부적합으로 인해 발생하는 HDFN은 압도적인 대다수의 경우 그 증상이 매우 경미하며, 임상적으로 심각한 문제를 일으키는 경우는 Rh 부적합에 비해 상대적으로 훨씬 드뭅니다. [3] 왜 ABO 부적합은 Rh 부적합보다 훨씬 덜 심각한 경과를 보이는 걸까요? 여기에는 몇 가지 중요한 이유가 복합적으로 작용하는 것으로 알려져 있습니다.

첫째, 태아 및 신생아의 적혈구 표면에 발현되어 있는 A 항원과 B 항원의 수가 성인 적혈구에 비해 상대적으로 적고, 그 구조적인 발달도 미숙하여 엄마로부터 넘어온 Anti-A 또는 Anti-B 항체와의 결합력이 약하고, 결과적으로 용혈을 유발하는 능력도 떨어집니다. 둘째, A 항원과 B 항원은 적혈구뿐만 아니라 태아의 다른 여러 조직 세포 표면이나 체액에도 존재합니다.

따라서 엄마로부터 넘어온 항체의 일부가 적혈구가 아닌 이러한 다른 부위에 먼저 결합하여 '희석'되거나 '중화'되는 효과(마치 항체를 흡수하는 스펀지나 미끼 역할)가 있어, 결과적으로 적혈구에 대한 공격 강도를 약화시킵니다. 셋째, 태반 자체에도 A, B 항원이 존재하여 태반을 통과하는 과정에서 일부 항체가 걸러지거나 제거될 수 있습니다.

넷째, O형 엄마가 가진 Anti-A, Anti-B 항체 중 일부는 여전히 태반 통과가 불가능한 IgM 형태이기 때문에 실제 태아에게 영향을 미치는 IgG 항체의 양은 전체 항체량보다 적을 수 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 ABO 부적합으로 인한 용혈 반응은 Rh 부적합에 비해 훨씬 약하게 나타나는 경향이 있습니다.

예방 방법의 유무

마지막으로 중요한 차이점은 예방 방법의 존재 유무입니다. Rh 부적합은 임신 중(약 28주경) 및 출산 후 72시간 이내에 RhD 음성 산모에게 RhIG(로감) 주사를 투여함으로써, 엄마의 면역 체계가 Anti-D 항체를 만드는 것을 매우 효과적으로 예방할 수 있습니다. 하지만 안타깝게도 ABO 혈액형 부적합에 대해서는 현재까지 RhIG과 같이 널리 사용되는 효과적인 예방적 조치는 개발되어 있지 않습니다. 왜 그런지에 대해서는 뒤에서 다시 자세히 설명하겠습니다.

이처럼 ABO 부적합과 Rh 부적합은 몇 가지 유사점도 있지만, 항체의 종류, 발생 빈도, 첫째 아기에 대한 영향, 그리고 무엇보다도 임상적 심각도와 예방 가능성 측면에서 매우 중요한 차이점들을 가지고 있습니다. 이러한 차이를 명확히 이해하는 것이 ABO 부적합을 둘러싼 막연한 불안감을 해소하고 올바른 관점에서 접근하는 첫걸음이 될 것입니다.

ABO 부적합이 아기에게 미치는 영향: 신생아 용혈성 질환(HDFN)의 임상 양상

앞에서 ABO 혈액형 부적합은 엄마의 IgG 항체가 태반을 건너가 태아의 적혈구를 파괴하는 '용혈' 현상을 유발한다고 설명했습니다. 이로 인해 태아 또는 출생 후 신생아에게 나타나는 다양한 임상적 문제들을 통틀어 '신생아 용혈성 질환(Hemolytic Disease of the Fetus and Newborn, HDFN)'이라고 부릅니다. Rh 부적합이 심각한 HDFN의 대명사처럼 여겨졌다면, ABO 부적합으로 인한 HDFN은 그 스펙트럼이 매우 다양하지만 대부분은 매우 경미한 임상 경과를 보이는 것이 가장 큰 특징입니다. 하지만 일부 아기에게서는 주의 깊은 관찰과 치료가 필요한 증상들이 나타날 수 있으므로, 그 대표적인 증상들에 대해 자세히 알아둘 필요가 있습니다.

황달 (신생아 고빌리루빈혈증) : 가장 흔하고 주목해야 할 증상

산모-태아 ABO 혈액형 부적합으로 인한 HDFN의 가장 흔하고 대표적인 임상 증상은 단연 신생아 황달(Neonatal jaundice), 의학적으로는 신생아 고빌리루빈혈증(Neonatal hyperbilirubinemia)입니다. 황달이 발생하는 기전을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다. 우리 몸의 적혈구 안에는 산소를 운반하는 중요한 단백질인 헤모글로빈이 가득 들어 있습니다. 적혈구가 정상적인 수명을 다하거나, ABO 부적합과 같은 원인으로 인해 조기에 파괴되면(용혈), 적혈구 밖으로 헤모글로빈이 방출됩니다.

방출된 헤모글로빈은 우리 몸의 대식세포 시스템에 의해 분해되는데, 이때 헤모글로빈의 구성 요소 중 하나인 '헴(heme)'이라는 구조가 여러 단계의 대사 과정을 거쳐 '빌리루빈(Bilirubin)'이라는 노란색 색소 물질로 전환됩니다. 이렇게 생성된 초기 형태의 빌리루빈(간접 빌리루빈 또는 비포합 빌리루빈)은 물에 잘 녹지 않는 지용성 물질이라 혈액 내에서는 알부민이라는 단백질에 결합하여 간으로 운반됩니다.

간 세포 내에서는 이 간접 빌리루빈이 특정 효소(UGT1A1)의 작용을 받아 글루쿠론산이라는 물질과 결합하는 '포합(conjugation)' 과정을 거쳐 물에 잘 녹는 수용성 형태(직접 빌리루빈 또는 포합 빌리루빈)로 전환됩니다. 이렇게 수용성으로 변한 빌리루빈은 담즙의 구성 성분이 되어 장으로 배출되고, 이후 장내 세균에 의해 더 분해되어 대부분 대변을 통해 몸 밖으로 배설되며, 일부는 소변으로도 배설됩니다.

그런데 갓 태어난 신생아, 특히 만삭아보다 미숙아의 경우에는 이러한 빌리루빈 대사 및 배설 과정이 여러 측면에서 아직 미숙합니다. 첫째, 신생아는 성인보다 적혈구의 수명이 짧고 그 양도 상대적으로 많아 생리적으로도 빌리루빈 생성이 더 많습니다. 둘째, 간에서 빌리루빈을 포합시키는 효소(UGT1A1)의 활성이 매우 낮습니다.

셋째, 장 운동이 미숙하고 장내 세균총이 아직 완전히 형성되지 않아 장으로 배출된 빌리루빈이 다시 흡수되는 장간 순환(enterohepatic circulation)이 활발하게 일어납니다. 이러한 생리적인 미숙함 때문에 정상적인 신생아도 약 60% 정도는 생후 며칠 이내에 경미한 생리적 황달을 경험하게 됩니다.

여기에 더해, 만약 ABO 혈액형 부적합으로 인해 용혈 현상이 발생하면 어떻게 될까요? 정상적인 속도보다 훨씬 빠르게 적혈구가 파괴되면서 평소보다 훨씬 많은 양의 간접 빌리루빈이 생성됩니다. 이미 빌리루빈 처리 능력이 미숙한 신생아의 간은 이렇게 급증한 빌리루빈 부하를 감당하지 못하게 되고, 결국 처리되지 못한 간접 빌리루빈이 혈액 속에 과도하게 축적됩니다. 혈중 간접 빌리루빈 농도가 일정 수준 이상으로 높아지면, 이 노란색 색소가 혈관을 통해 이동하여 피부, 점막, 그리고 눈의 흰자위(공막) 등에 침착되어 노랗게 보이게 되는데, 이것이 바로 우리가 눈으로 관찰하는 황달입니다.

ABO 부적합으로 인한 황달은 대개 생후 24시간 이후, 보통 2~3일째에 나타나기 시작하여 4~5일째에 최고조에 이르는 경향을 보입니다. (만약 생후 24시간 이내에 황달이 나타난다면 이는 용혈이 매우 빠르거나 다른 심각한 원인이 있을 가능성을 시사하므로 더욱 주의 깊은 평가가 필요합니다.) 다행히 대부분의 ABO 부적합성 황달은 그 정도가 심하지 않고, 생리적 황달과 유사한 경과를 보이며 자연적으로 좋아지거나, 뒤에서 설명할 간단한 광선치료 등으로 잘 조절됩니다.

하지만 아주 드물게, 특히 미숙아거나 다른 위험 요인이 동반된 경우, 빌리루빈 수치가 과도하게 높아져 위험 수준(보통 20-25 mg/dL 이상, 개인별 위험도에 따라 다름)을 넘어서게 되면 심각한 문제가 발생할 수 있습니다. 혈액 내 간접 빌리루빈 농도가 극도로 높아지면, 평소에는 뇌를 보호하는 혈액-뇌 장벽(blood-brain barrier)을 통과하여 뇌의 특정 부위(특히 기저핵, 시상하부, 해마 등) 신경 세포에 침착되어 손상을 일으킬 수 있습니다.

이를 '급성 빌리루빈 뇌병증(Acute Bilirubin Encephalopathy)'이라고 하며, 초기에는 아기가 잠만 자려 하고 젖을 잘 빨지 못하며 몸이 축 늘어지는 증상을 보이다가, 심해지면 몸이 활처럼 뻣뻣해지고(후궁반장), 날카로운 울음소리를 내며 경련을 일으킬 수도 있습니다.

이러한 급성기 뇌 손상이 영구적인 신경학적 후유증으로 남게 되는 것을 '핵황달(Kernicterus)'이라고 부르며, 청력 상실(특히 고주파 영역), 조절 불가능한 근육 운동(무정위성 뇌성 마비), 눈동자 움직임 이상, 치아 법랑질 형성 부전 등의 심각한 장애를 초래할 수 있습니다 [4].

다행히 ABO 부적합만으로는 핵황달까지 이르는 경우가 극히 드물지만, 이러한 잠재적 위험성 때문에 신생아 황달이 나타나면 그 원인을 감별하고 빌리루빈 수치를 주의 깊게 모니터링하며, 필요한 경우 핵황달 발생을 예방하기 위한 적절한 치료를 신속하게 시작하는 것이 매우 중요합니다.

빈혈: 용혈의 또 다른 결과

적혈구가 정상보다 빨리 파괴되는 용혈이 일어나므로, 당연히 그 결과로 적혈구 수가 감소하는 빈혈(Anemia)도 발생할 수 있습니다. 빈혈은 몸 전체 조직에 산소를 공급하는 능력이 저하되는 상태를 의미합니다. 하지만 ABO 부적합으로 인한 용혈은 Rh 부적합에 비해 훨씬 약하고 만성적으로 진행되는 경우가 많기 때문에, 이로 인한 빈혈 역시 대부분의 경우 매우 경미하며 임상적으로 큰 문제를 일으키지 않습니다.

출생 직후에는 빈혈이 뚜렷하지 않거나 정상 범위 내에 있는 경우가 흔하며, 용혈이 지속되면서 생후 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 혈색소(헤모글로빈) 수치가 서서히 감소하는 양상을 보일 수 있습니다. 골수에서는 파괴된 적혈구를 보충하기 위해 새로운 적혈구 생산을 늘리는데(이로 인해 미성숙 적혈구인 망상적혈구 수가 증가할 수 있습니다), 이러한 보상 기전 덕분에 대부분의 아기들은 심각한 빈혈 상태에 빠지지 않습니다.

Rh 부적합 HDFN에서는 심한 빈혈로 인해 출생 직후 또는 생후 수일 내에 긴급 수혈이 필요한 경우가 종종 있지만, ABO 부적합 HDFN으로 인해 수혈이 필요할 정도로 심한 빈혈이 발생하는 경우는 훨씬 드뭅니다 [3]. 그럼에도 불구하고, 황달과 마찬가지로 빈혈의 발생 가능성을 염두에 두고, 필요시 혈액 검사를 통해 그 정도를 평가하고 추적 관찰하는 것이 중요합니다. 특히 황달 치료를 위해 광선치료를 받는 아기들의 경우, 광선치료 자체가 용혈을 약간 촉진할 수 있다는 보고도 있어 빈혈 여부를 함께 모니터링하는 것이 좋습니다.

요약하자면, ABO 부적합 HDFN은 주로 신생아 황달로 발현되며, 대부분 경미하지만 드물게 핵황달의 위험이 있어 주의 깊은 관찰과 관리가 필요합니다. 빈혈은 동반될 수 있으나 대개 경미하여 수혈이 필요한 경우는 드뭅니다.

어떻게 진단하고 발견하나요?: 산전 예측의 한계와 출생 후 확진 검사

그렇다면 산모와 태아 간의 ABO 혈액형 부적합 가능성이나 이로 인해 발생할 수 있는 HDFN의 위험을 임상적으로 어떻게 진단하고 발견할 수 있을까요? 관련 검사는 크게 아기가 태어나기 전인 산전(prenatal) 시기와 아기가 태어난 후인 출생 후(postnatal) 시기로 나누어 볼 수 있습니다.

산전 검사의 역할과 한계 : 정확한 예측은 어려워요

Rh 혈액형 부적합의 경우, 임신 초기에 모든 산모를 대상으로 ABO/Rh 혈액형 검사와 함께 예기치 않은 항체의 유무를 확인하는 항체 선별 검사를 시행합니다. 만약 산모가 RhD 음성이고 항체 선별 검사에서 Anti-D 항체가 검출되면, 그 항체의 농도(역가, titer)를 주기적으로 추적 검사하여 태아의 상태를 간접적으로 예측하고 초음파 검사 등을 통해 태아 빈혈이나 수종 발생 여부를 면밀히 모니터링하는 체계적인 산전 관리 프로토콜이 있습니다.

하지만 ABO 혈액형 부적합의 경우, 이와 같은 예측적인 산전 검사나 선별 검사는 현재로서는 그 효과가 입증되지 않았으며 일반적으로 루틴하게 시행되지 않습니다. 즉, O형인 산모라고 해서 임신 중에 특별한 추가 검사를 통해 아기에게 HDFN이 발생할 위험이 높은지를 미리 정확하게 예측하기는 어렵다는 것입니다. 여기에는 몇 가지 중요한 이유가 있습니다.

첫째, 여러 연구 결과에 따르면, 엄마 혈청 속에 존재하는 Anti-A 또는 Anti-B 항체의 농도(역가)와 실제 아기에게 발생하는 HDFN의 임상적 심각도 사이에는 뚜렷한 상관관계가 없는 것으로 밝혀졌습니다 [5]. 즉, 엄마 혈액 속 항체의 양이 많다고 해서 반드시 아기에게 심한 황달이나 빈혈이 생기는 것도 아니고, 반대로 항체 양이 상대적으로 적다고 해서 HDFN 발생 가능성을 배제할 수도 없다는 의미입니다. 따라서 항체 역가 측정이 태아의 위험도를 예측하는 데 별다른 도움이 되지 않습니다.

둘째, 앞에서 설명했듯이 O형 혈액형을 가진 산모는 거의 대부분 이미 혈액 속에 Anti-A 및/또는 Anti-B IgG 항체를 가지고 있기 때문에, 단순히 이러한 항체의 존재 유무를 확인하는 검사 자체도 임상적으로 큰 의미를 부여하기 어렵습니다.

셋째, 가장 중요한 이유로, ABO 부적합으로 인해 발생하는 HDFN은 압도적인 대다수에서 매우 경미한 경과를 보입니다. 따라서 발생 빈도가 높은 모든 O형 산모를 대상으로 정밀한 산전 검사(예: 양수 천자를 통한 빌리루빈 측정 등 침습적 검사)를 시행하는 것은 검사 자체의 위험성이나 비용 대비 얻을 수 있는 이득이 매우 적어, 비용-효과적이지 않은 접근법으로 간주됩니다.

이러한 이유들로 인해, 현재로서는 산전에 ABO 부적합 HDFN의 발생 위험을 정확하게 예측하거나 고위험군을 효과적으로 선별할 수 있는 신뢰할 만한 검사 방법은 아직 확립되어 있지 않습니다. 따라서 임신 중 관리의 초점은 주로 모든 산모에게 기본적으로 시행되는 산모의 ABO 및 Rh 혈액형 확인, 그리고 과거 임신력 청취(이전 아기에게 심한 황달이나 HDFN 병력이 있었는지 등)를 통해 기본적인 위험 정보를 파악하는 정도에 머무르게 됩니다.

출생 후 검사 : 진단의 핵심적인 단서들

결국 ABO 부적합으로 인한 HDFN의 진단은 대부분 아기가 태어난 이후에 이루어지게 됩니다. 특히 아기에게 황달이 비교적 일찍(생후 2-3일 이내) 나타나거나 그 정도가 생리적 황달의 일반적인 수준을 넘어설 경우, 또는 산모가 O형이고 아기가 A형 또는 B형이라는 임상적 정보가 있을 때, HDFN의 가능성을 염두에 두고 다음과 같은 검사들을 통해 진단에 접근하게 됩니다.

직접 항글로불린 검사 (Direct Antiglobulin Test, DAT / Direct Coombs' test)

DAT(또는 과거 명칭인 Direct Coombs' test로도 불립니다)는 ABO 부적합 HDFN 진단에 있어 가장 핵심적인 검사 중 하나입니다. 이 검사의 목적은 아기의 적혈구 표면에 엄마로부터 넘어온 IgG 항체가 실제로 결합해 있는지 여부를 직접 확인하는 것입니다. 검사 원리는 다음과 같습니다. 먼저 아기의 혈액에서 적혈구를 분리하여 세척한 뒤, 이 적혈구 부유액에 '항글로불린 시약(Antihuman Globulin, AHG)'을 첨가합니다.

이 시약은 사람의 항체(특히 IgG)나 보체(Complement) 성분에 특이적으로 결합하는 항체를 포함하고 있습니다. 만약 아기의 적혈구 표면에 엄마의 IgG 항체가 이미 붙어 있다면, AHG 시약이 이 IgG 항체에 결합하면서 여러 개의 적혈구를 서로 연결하는 다리 역할을 하게 되어 눈에 보이는 응집(agglutination) 반응이 일어나게 됩니다. 이 응집 반응이 관찰되면 DAT 검사 결과는 '양성'으로 판독되며, 이는 아기의 적혈구가 엄마의 항체에 의해 감작(sensitized)되어 있다는 강력한 증거가 됩니다.

Rh 부적합으로 인한 HDFN에서는 용혈이 심하고 적혈구에 결합한 Anti-D 항체의 양도 많기 때문에 DAT 결과가 대부분 뚜렷하고 강한 양성(3+ ~ 4+) 반응을 보이는 것이 특징입니다. 하지만 ABO 부적합으로 인한 HDFN의 경우에는 매우 특징적으로 DAT 결과가 약하게만 양성(weak positive, W+ ~ 1+)으로 나오거나, 심지어 뚜렷한 임상 증상이 있음에도 불구하고 검사 결과가 '음성(negative)'으로 나오는 경우도 상당히 흔합니다 [1, 6].

이렇게 약하거나 음성 결과가 나오는 이유는 앞서 설명한 ABO HDFN의 병태생리와 관련이 있습니다. 즉, 태아 적혈구의 A/B 항원 수가 적고 발달이 미숙하며, 결합하는 엄마 항체의 양도 상대적으로 적기 때문에, 시험관 내에서 응집 반응을 일으키기에 충분하지 않을 수 있기 때문입니다. 따라서, DAT 검사 결과가 음성이라고 해서 ABO 부적합 HDFN의 가능성을 완전히 배제해서는 안 된다는 점을 반드시 기억해야 합니다. 임상적으로 황달이 뚜렷하고 다른 원인이 배제된다면, DAT 음성이라도 ABO HDFN을 강력히 의심하고 관리해야 합니다.

혈청 빌리루빈 수치 측정 (Total and Direct/Indirect Bilirubin)

아기에게 황달이 관찰될 경우, 혈액 속의 빌리루빈 농도를 정량적으로 측정하는 것이 진단뿐만 아니라 치료 방침을 결정하는 데 가장 직접적이고 중요한 정보를 제공합니다. 보통 총 빌리루빈(Total bilirubin) 수치를 측정하며, 필요에 따라 간에서 포합된 직접 빌리루빈(Direct bilirubin)과 아직 포합되지 않은 간접 빌리루빈(Indirect bilirubin) 수치를 구분하여 측정하기도 합니다. HDFN과 같은 용혈성 질환에서는 주로 간접 빌리루빈 수치가 증가합니다.

측정된 빌리루빈 수치는 단독으로 해석하는 것이 아니라, 아기의 출생 후 시간(hours of life), 재태 연령(gestational age, 주수), 그리고 다른 동반된 위험 요인(예: 미숙아, 저체중아, 감염, 산증 등)들을 종합적으로 고려하여 그 의미를 평가합니다. 이를 위해 시간대별 빌리루빈 수치에 따른 위험도 및 치료 기준을 제시하는 표준화된 노모그램(nomogram, 예를 들어 Bhutani nomogram)을 참조하여, 현재 빌리루빈 수치가 어느 정도의 위험 수준에 해당하는지, 그리고 광선치료나 교환수혈과 같은 적극적인 치료가 필요한지 여부를 결정하게 됩니다. 또한, 한 번의 측정 결과보다는 시간 경과에 따른 빌리루빈 수치의 변화 추이(상승 속도)를 모니터링하는 것이 아기의 상태를 파악하고 치료 효과를 평가하는 데 더욱 중요합니다.

아기와 엄마의 혈액형 재확인 (ABO/Rh Typing)

가장 기본적이면서도 필수적인 검사는 엄마와 아기의 ABO 및 RhD 혈액형을 다시 한번 정확하게 확인하는 것입니다. 이를 통해 산모가 O형이고 아기가 A형 또는 B형인 ABO 부적합 상황이 맞는지를 명확히 하고, 동시에 아기의 RhD 혈액형을 확인함으로써 Rh 부적합의 가능성도 함께 감별 진단합니다. 제대혈(탯줄 혈액)이나 신생아 발뒤꿈치 채혈을 통해 얻은 혈액으로 검사를 시행합니다.

기타 보조적인 검사들

위의 주요 검사들 외에도, ABO 부적합 HDFN 진단 및 상태 평가에 도움을 줄 수 있는 몇 가지 추가적인 검사들이 있습니다.

- 전혈구 검사 (Complete Blood Count, CBC): 혈액 내 적혈구, 백혈구, 혈소판 수치를 측정하는 기본 혈액 검사입니다. 특히 혈색소(Hemoglobin)와 헤마토크릿(Hematocrit) 수치를 통해 빈혈의 유무와 정도를 평가할 수 있습니다. ABO HDFN에서는 대개 정상이거나 경미한 빈혈 소견을 보입니다.

- 망상적혈구 수 측정 (Reticulocyte count): 망상적혈구는 골수에서 갓 만들어져 혈액으로 나온 미성숙 적혈구를 말합니다. 용혈로 인해 적혈구가 파괴되면 골수에서는 이를 보상하기 위해 적혈구 생산을 늘리게 되므로, 혈액 내 망상적혈구의 비율이나 절대 수가 증가하게 됩니다. 따라서 망상적혈구 수 증가는 용혈이 진행되고 있다는 간접적인 증거가 될 수 있습니다.

- 말초혈액 도말 검사 (Peripheral Blood Smear Examination): 혈액을 유리 슬라이드에 얇게 펴서 염색한 후 현미경으로 직접 관찰하는 검사입니다. ABO 부적합 HDFN에서는 특징적으로 적혈구가 정상적인 원반 모양을 잃고 작고 둥근 공 모양(구상적혈구, spherocyte)으로 변형된 모습이 관찰될 수 있습니다. 이는 항체가 부착된 적혈구의 세포막 일부가 비장의 대식세포에 의해 부분적으로 제거되면서 발생하는 현상으로 알려져 있습니다. 또한, 망상적혈구 증가를 반영하여 크기가 크고 푸르스름하게 염색되는 다염성 적혈구(polychromasia)가 증가된 소견도 관찰될 수 있습니다.

- 용출액 검사 (Eluate testing): DAT 검사가 양성인 경우, 아기 적혈구 표면에 결합해 있는 항체를 특수한 방법(예: 열 처리, 산 처리 등)으로 분리해 내는 것을 '용출(elution)'이라고 합니다. 이렇게 얻어진 용출액(분리된 항체 용액)을 A형 및 B형 시약용 적혈구와 반응시켜 보면, 어떤 항체(Anti-A 또는 Anti-B)가 아기 적혈구에 결합해 있었는지 확인할 수 있습니다. 이는 ABO 부적합 HDFN을 확진하는 데 도움이 될 수 있지만, DAT가 약하거나 음성인 경우가 많아 루틴하게 시행되지는 않습니다.

이러한 출생 후 검사 결과들을 종합적으로 해석하여, 신생아 황달의 원인이 산모-태아 ABO 혈액형 부적합으로 인한 HDFN일 가능성이 높은지 판단하고, 그 심각도에 따라 적절한 치료 및 관리 계획을 수립하게 됩니다.

ABO 부적합으로 인한 HDFN, 어떻게 관리하나요?

다행스럽게도 산모-태아 ABO 혈액형 부적합으로 인해 아기에게 황달이나 빈혈과 같은 HDFN 증상이 발생하더라도, 대부분의 경우 비교적 간단하고 효과적인 치료 방법들을 통해 안전하게 관리될 수 있습니다. 치료의 주된 목표는 과도한 빌리루빈 상승을 막아 핵황달과 같은 심각한 신경학적 손상을 예방하는 것입니다.

광선치료 (Phototherapy) : 황달을 물리치는 안전하고 효과적인 빛 에너지

ABO 부적합 HDFN으로 인한 신생아 고빌리루빈혈증(황달)의 가장 기본적이고 중심적인 치료법은 단연 광선치료(Phototherapy)입니다. 이는 마치 아기에게 특별한 '선탠'을 시켜주는 것과 유사한 방식으로, 특정 파장(주로 430-490 nm 범위의 푸른색 계열)의 빛 에너지를 아기의 피부에 쬐어주는 비침습적이고 매우 효과적인 치료법입니다.

광선치료의 원리는 다음과 같습니다. 피부 아래 조직에 축적되어 있는 지용성 간접 빌리루빈 분자는 이 푸른색 빛 에너지를 흡수하면 그 구조가 변형되는 광화학 반응(photoisomerization 및 photooxidation)을 겪게 됩니다. 이렇게 구조가 변형된 빌리루빈 이성체(isomers)들은 원래의 간접 빌리루빈과 달리 물에 더 잘 녹는 수용성 형태를 띠게 됩니다. 가장 중요한 변형체는 루미루빈(lumirubin)이라는 구조 이성체인데, 이는 간에서의 포합 과정을 거치지 않고도 담즙이나 신장(콩팥)을 통해 소변으로 비교적 쉽게 배설될 수 있습니다 [7].

즉, 광선치료는 빌리루빈 자체를 파괴하는 것이 아니라, 빌리루빈의 형태를 바꾸어 우리 몸이 더 쉽게 배출할 수 있도록 도와주는 역할을 하는 것입니다. 마치 복잡한 포장 때문에 버리기 어려웠던 쓰레기를 빛 에너지가 간단한 형태로 바꾸어 쉽게 분리수거할 수 있도록 돕는 것과 같다고 비유할 수 있습니다.

광선치료를 시행할 때는 최대한 넓은 피부 면적에 빛이 닿도록 아기의 옷을 벗기고 기저귀만 착용한 상태로, 특수 설계된 광선치료기(형광등, 할로겐램프, LED 등 다양한 광원 사용 가능) 아래 눕힙니다. 이때 강한 빛으로부터 아기의 눈을 보호하기 위해 반드시 불투명한 안대를 착용시켜야 합니다. 광선치료는 지속적으로 시행하거나 주기적으로 중단하면서 시행할 수 있으며, 치료 시간과 총 기간은 아기의 빌리루빈 수치 변화, 출생 시 체중, 재태 연령, 그리고 황달 발생 원인 등을 종합적으로 고려하여 의료진이 결정합니다. 치료 중에는 아기의 체온 유지, 수분 공급, 그리고 빌리루빈 수치 변화를 주기적으로 혈액 검사를 통해 면밀히 모니터링합니다. 빌리루빈 수치가 충분히 안전한 범위로 떨어지면 광선치료를 중단하게 됩니다.

광선치료는 수십 년간 전 세계적으로 널리 사용되어 온 매우 안전하고 효과적인 치료법으로 입증되었으며, 피부 발진, 묽은 변, 일시적인 체온 변화 외에는 심각한 부작용이 거의 없습니다. ABO 부적합으로 인한 대부분의 신생아 황달은 이 광선치료만으로 충분히 성공적으로 조절되고 안전하게 회복됩니다.

교환수혈 (Exchange Transfusion) : 심각한 상황을 위한 최후의 보루

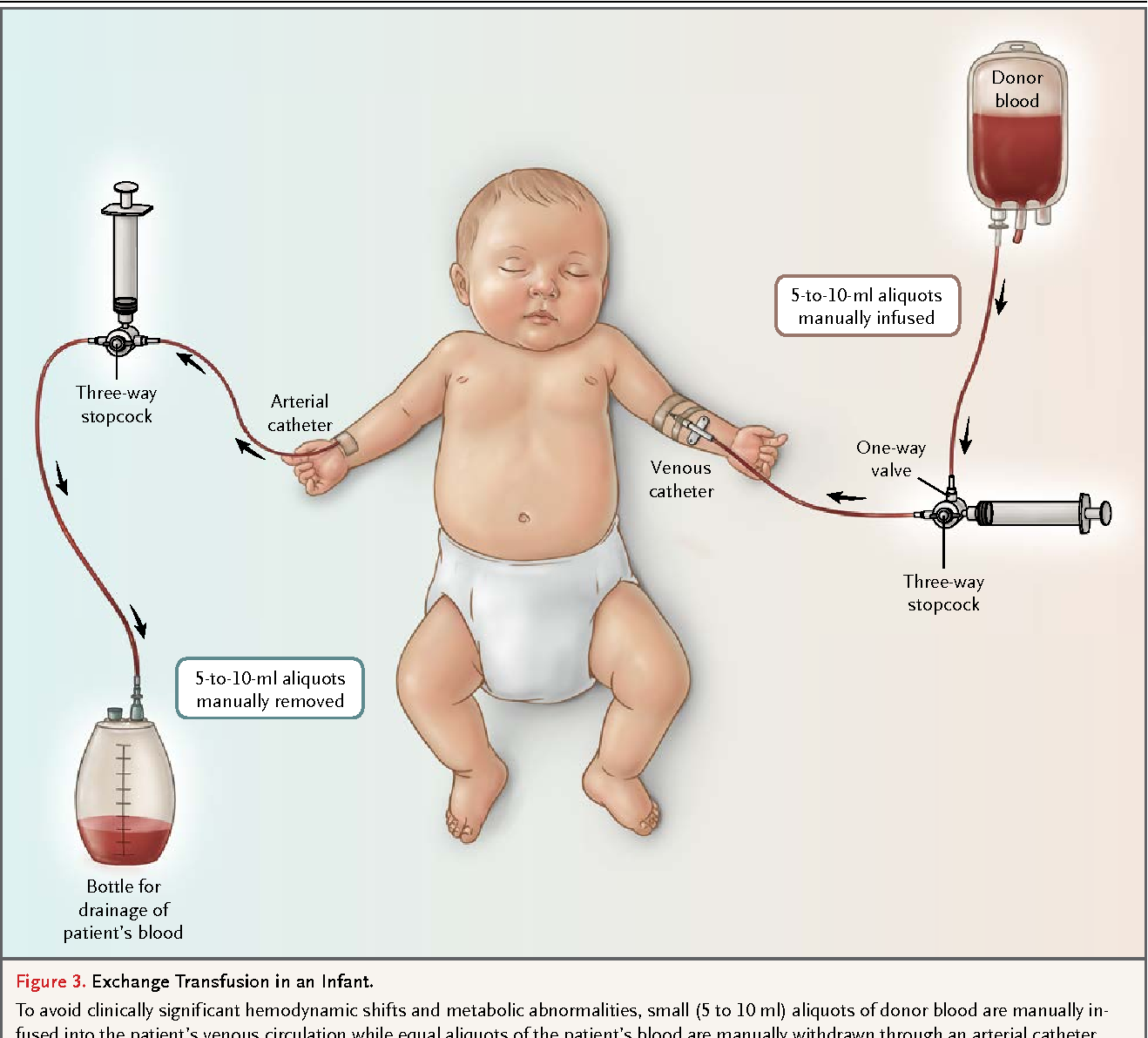

아주 드물지만, 강력한 광선치료에도 불구하고 빌리루빈 수치가 매우 빠르게 상승하여 위험한 수준(핵황달 발생 위험이 임박한 수준)에 도달하거나, 이미 아기가 급성 빌리루빈 뇌병증의 초기 증상을 보이는 경우, 또는 용혈로 인한 심각한 빈혈이 동반된 경우에는 교환수혈(Exchange Transfusion)이라는 훨씬 더 적극적이고 침습적인 치료를 고려해야 할 수 있습니다. 교환수혈은 말 그대로 아기의 혈액 일부를 반복적으로 제거하면서 동시에 미리 준비된 건강한 공여자의 혈액으로 대체해주는 시술입니다. 보통 아기의 배꼽 정맥(umbilical vein)이나 다른 중심 정맥관을 통해 시행되며, 아기 혈액량의 약 2배 정도 되는 양을 1-2시간에 걸쳐 서서히 교환하게 됩니다.

교환수혈의 주된 목적은 크게 세 가지입니다. 첫째, 혈액 속을 순환하는 과도한 양의 빌리루빈을 직접적이고 신속하게 제거하여 빌리루빈 독성으로부터 뇌를 보호하는 것입니다. 둘째, 아기의 적혈구를 계속 공격하고 있는 엄마로부터 넘어온 Anti-A 또는 Anti-B 항체를 혈장에서 제거하는 것입니다. 셋째, 이미 항체에 의해 손상되었거나 파괴될 운명에 처한 아기의 적혈구를 제거하고, 대신 항체가 공격하지 않을 건강한 공여자의 적혈구를 공급하여 빈혈을 교정하고 추가적인 용혈을 막는 것입니다. 이를 위해 교환수혈에는 보통 O형이면서 아기의 혈청과 교차반응 검사에서 음성 반응을 보이는 적혈구 농축액과, 항체가 없는 AB형 혈장을 혼합하여 사용합니다.

교환수혈은 빌리루빈 수치를 급격히 낮추고 용혈을 멈추는 데 매우 강력하고 효과적인 치료법이지만, 시술 과정 자체가 신생아에게 상당한 생리적 부담을 줄 수 있으며, 감염, 혈전 형성, 전해질 불균형, 혈소판 감소, 저혈압 또는 심부전 등 잠재적인 합병증의 위험도 동반합니다 [8]. 따라서 교환수혈은 반드시 핵황달 발생 위험이 매우 높다고 판단되는 경우에만, 숙련된 의료진에 의해 신중하게 고려되고 시행되어야 하는 최후의 치료 수단이라고 할 수 있습니다. 다행스럽게도, 과거에 비해 훨씬 더 효과적인 광선치료 장비들이 개발되고 조기에 적극적으로 사용됨에 따라, ABO 부적합 HDFN으로 인해 교환수혈까지 필요하게 되는 경우는 현재 현저하게 감소하였습니다.

기타 치료 방법 (정맥 면역글로불린 등)

최근에는 광선치료와 교환수혈 사이에 고려해 볼 수 있는 치료법으로 정맥 면역글로불린(Intravenous Immunoglobulin, IVIG) 주입 요법이 연구되고 있습니다. IVIG는 건강한 사람들의 혈장에서 정제한 IgG 항체를 농축시킨 제제로, 이를 아기에게 정맥으로 주사하면 엄마로부터 넘어온 Anti-A/B 항체가 아기 적혈구에 결합하는 것을 방해하거나, 항체가 부착된 적혈구를 파괴하는 면역 세포(대식세포)의 Fc 수용체를 차단함으로써 용혈을 감소시키는 효과를 나타낼 수 있다고 알려져 있습니다.

일부 연구에서는 IVIG 투여가 빌리루빈 수치 상승을 억제하고 교환수혈의 필요성을 줄이는 데 도움이 될 수 있다고 보고하였지만 [9], 아직 그 효과와 최적의 사용법에 대해서는 논란의 여지가 있으며 모든 경우에 권장되는 표준 치료법은 아닙니다. 주로 광선치료에 잘 반응하지 않고 빌리루빈 수치가 계속 상승하여 교환수혈의 경계선에 있는 경우에 보조적인 치료법으로 고려될 수 있습니다.

예방은 왜 안 하는 걸까요?: Rh 예방주사와의 근본적인 차이 재조명

앞서 Rh 혈액형 부적합의 경우, RhD 음성 산모에게 RhIG(로감)이라는 면역글로불린 주사를 투여하여 엄마가 Anti-D 항체를 만드는 '감작' 과정을 효과적으로 예방하는 것이 표준적인 관리 지침이라고 언급했습니다. 그렇다면 왜 이와 유사한 예방적 접근법이 ABO 혈액형 부적합에 대해서는 적용되지 않는 걸까요? 왜 O형 엄마에게 미리 무언가를 투여해서 Anti-A나 Anti-B IgG 항체가 아기에게 문제를 일으키는 것을 막으려는 시도를 하지 않는 걸까요? 여기에는 몇 가지 근본적인 이유가 있습니다.

- 매우 높은 발생 빈도 대비 현저히 낮은 임상적 중증도: ABO 혈액형 부적합 상황(O형 엄마와 A/B형 아기) 자체는 전체 임신의 15-20%에 달할 정도로 매우 흔합니다. 하지만 이 중에서 실제로 임상적인 HDFN 증상, 특히 치료가 필요한 수준의 황달이나 빈혈이 발생하는 비율은 훨씬 낮으며, 핵황달과 같은 심각한 합병증은 극히 드뭅니다. 따라서 잠재적인 위험이 있는 모든 O형 산모에게 예방적 조치를 취하는 것은 의학적으로나 경제적으로 불필요하며 비효율적인 접근이 될 것입니다. 마치 감기에 걸릴 가능성이 있는 모든 사람에게 미리 항바이러스제를 투여하지 않는 것과 유사합니다.

- '자연 항체'의 존재와 예방의 어려움: ABO 부적합의 원인이 되는 Anti-A 및 Anti-B 항체는 Rh 부적합의 Anti-D 항체와 달리 특정 감작 사건 없이도 자연적으로 존재하는 '자연 항체'입니다. 특히 문제가 되는 IgG 형태의 항체는 O형 산모가 임신 전부터 이미 가지고 있을 가능성이 높습니다. 따라서 Rh 부적합처럼 특정 항원의 노출로 인한 '항체 생성 자체를 예방'한다는 개념을 적용하기가 근본적으로 어렵습니다. 이미 존재하는 항체의 태반 통과를 막거나 태아에게 도달한 항체의 작용을 무력화시키는 방식의 예방이 필요할 텐데, 이는 현재 기술적으로 매우 어렵거나 안전성이 확보되지 않았습니다.

- 산전 예측의 불확실성: 어떤 O형 엄마와 A형 또는 B형 아기 조합에서 임상적으로 의미 있는 수준의 HDFN이 발생할지를 임신 중에 정확하게 예측하는 것이 매우 어렵습니다. 엄마의 항체 역가나 다른 어떤 검사 지표도 아기의 예후와 명확한 상관관계를 보이지 않기 때문에, 예방 조치가 필요한 고위험군을 미리 선별해 내는 것 자체가 불가능합니다.

- 적절한 예방 제제의 부재: 설령 예방이 필요하다 해도, RhIG과 같이 특정 항체 생성을 효과적으로 억제하는 타겟 예방 제제가 ABO 시스템에 대해서는 개발되어 있지 않습니다.

이러한 복합적인 이유들 때문에, ABO 혈액형 부적합에 대해서는 Rh 부적합과 같은 적극적인 산전 예방 프로그램은 현재 존재하지 않습니다. 대신, 임상적인 관리 전략은 출생 후 모든 신생아를 대상으로 황달 발생 여부를 면밀히 감시(vigilance)하고, 위험 요인이 있거나 황달이 의심되는 경우 신속하게 필요한 검사를 시행하며, 진단된 경우에는 광선치료와 같은 효과적인 치료법을 조기에 적용하는 '사후 조기 발견 및 신속 대응'에 초점을 맞추고 있습니다.

과도한 걱정은 금물, 하지만 세심한 관심은 필수입니다

지금까지 우리는 산모와 태아 간의 ABO 혈액형 부적합이라는 주제에 대해, 그 정의와 발생 원리부터 시작하여 Rh 부적합과의 중요한 차이점, 아기에게 미칠 수 있는 영향(주로 신생아 황달), 진단 과정의 특징(산전 예측의 한계와 출생 후 검사의 중요성), 그리고 효과적인 관리 및 치료 방법(광선치료의 중심 역할)에 이르기까지 매우 상세하고 다각적으로 살펴보았습니다. 이제 마지막으로 이 긴 여정의 핵심 내용들을 다시 한번 명확하게 요약하며 마무리하고자 합니다.

산모-태아 ABO 혈액형 부적합은 주로 어머니의 혈액형이 O형이고 태아의 혈액형이 A형 또는 B형일 때 발생하는 면역학적 불일치 상태를 의미합니다. 이 상황의 핵심 기전은 어머니의 혈액 속에 존재하는 Anti-A 또는 Anti-B IgG 항체가 태반을 통과하여 태아의 혈액 순환계로 들어가, A형 또는 B형 항원을 가진 태아의 적혈구를 공격하여 파괴(용혈)시키는 현상입니다.

이러한 용혈 과정의 결과로 태아 또는 신생아에게 신생아 용혈성 질환(HDFN)이 발생할 수 있으며, 그 가장 흔하고 대표적인 임상 증상은 신생아 황달(고빌리루빈혈증)입니다. 때로는 경미한 빈혈이 동반될 수도 있습니다. 하지만 매우 중요한 점은, 과거에 심각한 문제였던 Rh 부적합 HDFN과는 달리, ABO 부적합으로 인한 HDFN은 압도적인 대다수의 경우에서 그 증상이 매우 경미하며, 심각한 합병증(예: 핵황달)으로 발전하는 경우는 극히 드물다는 사실입니다.

ABO 부적합 HDFN의 위험성을 임신 중에 정확하게 예측하거나 예방할 수 있는 효과적인 방법은 아직 없습니다. 따라서 진단은 주로 출생 후 아기에게 나타나는 황달의 발생 시기, 정도, 그리고 지속 기간 등을 면밀히 관찰하고, 필요한 경우 직접 항글로불린 검사(DAT), 혈청 빌리루빈 수치 측정, 아기와 엄마의 혈액형 확인 등의 검사를 통해 이루어집니다. 특히 DAT 검사 결과는 ABO HDFN에서 약양성이거나 심지어 음성으로 나올 수도 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

치료의 핵심은 과도한 빌리루빈 상승을 막아 뇌 손상을 예방하는 것이며, 가장 중요하고 효과적인 치료법은 광선치료입니다. 대부분의 ABO 부적합성 황달은 광선치료만으로 안전하고 성공적으로 관리될 수 있습니다. 교환수혈과 같은 침습적인 치료는 빌리루빈 수치가 극도로 높거나 광선치료에 반응하지 않는 아주 드문 경우에만 신중하게 고려됩니다.

따라서 최종적으로 산모님들께 드리고 싶은 말씀은 이것입니다. 만약 당신의 혈액형이 O형이라고 해서, 앞으로 태어날 아기와의 혈액형 부적합 가능성에 대해 지나치게 불안해하거나 걱정하실 필요는 전혀 없습니다. 하지만 동시에, ABO 부적합이 신생아 황달의 흔한 원인 중 하나라는 사실을 인지하고, 출산 후에는 아기의 피부색 변화(특히 얼굴과 눈 흰자위)를 세심하게 관찰하는 것이 중요합니다.

만약 아기의 황달이 평소보다 심해 보이거나, 너무 일찍 나타나거나, 혹은 황달과 함께 아기가 평소보다 잠만 자려 하고 젖을 잘 빨지 않으며 몸에 힘이 없어 보이는 등의 다른 이상 증상을 보인다면, 주저하지 마시고 즉시 병원의 의료진(소아청소년과 의사 또는 간호사)에게 알리셔야 합니다. 의료진은 신속하고 정확한 진단과 함께, 필요하다면 광선치료와 같은 안전하고 효과적인 치료를 통해 아기가 건강하게 회복될 수 있도록 최선을 다해 도울 것입니다.

결론적으로, 산모-태아 ABO 혈액형 부적합은 우리 주변에서 흔하게 마주칠 수 있는 임신 중 면역학적 현상이지만, 대부분의 경우 그 임상적 결과는 경미하고 현대 의학으로 충분히 잘 관리될 수 있다는 점을 기억하시기 바랍니다. 막연한 불안감에 사로잡히기보다는, 오늘 함께 나눈 정확한 의학 정보에 기반한 깊이 있는 이해와 아기에 대한 세심한 관심이야말로, 건강하고 행복한 아기를 맞이하는 데 가장 큰 힘이 되어 줄 것입니다.

2025.04.07 - [수혈의학] - ABO 혈액형 항원, 검사의 모든 것 - 구조, 유전, 표현형, 그리고 검사법

ABO 혈액형 항원, 검사의 모든 것 - 구조, 유전, 표현형, 그리고 검사법

혹시 수혈이 필요했던 경험이나, 주변 사람의 수혈 경험을 들어보신 적 있으신가요? 수혈은 생명을 살리는 중요한 의료 행위이지만, 아무 혈액이나 받을 수는 없습니다. 잘못된 혈액형의 피를

labdoctor.tistory.com

2025.04.08 - [수혈의학] - A, B형 혈액형 아형 집중 분석- 표현형, 검사법, 임상적 의의

A, B형 혈액형 아형 집중 분석- 표현형, 검사법, 임상적 의의

우리는 ABO 혈액형 시스템이 단순히 A, B, AB, O라는 네 가지 범주로만 나뉘는 것이 아니라, 그 안에 더 복잡하고 미묘한 차이들이 숨어 있다는 사실을 앞서 이야기했습니다. 특히 A형과 B형 혈액형

labdoctor.tistory.com

2025.04.08 - [수혈의학] - 혼합시야반응이란 (Mixed filed agglutination) 정의, 원인, 검사법

혼합시야반응이란 (Mixed filed agglutination) 정의, 원인, 검사법

혹시 큰 수술을 앞두고 있거나, 갑작스러운 사고로 수혈이 필요했던 경험, 혹은 정기적인 건강 검진 과정에서 혈액 검사를 받아보신 적이 있으신가요? 우리 몸의 피, 즉 혈액은 생명을 유지하는

labdoctor.tistory.com

참고문헌

- Harmening, D. M. (Ed.). (2012). Modern blood banking & transfusion practices (6th ed.). F.A. Davis Company. (ABO HDFN의 병태생리, 특히 IgG 항체의 역할 및 DAT 결과의 특징에 대한 상세한 정보를 제공합니다.)

- Murray, N. A., & Roberts, I. A. G. (2007). Haemolytic disease of the newborn. Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition, 92(2), F83–F88. (HDFN 전반에 대한 리뷰로, ABO 부적합 상황의 발생 빈도 및 일반적인 임상 양상을 기술합니다.)

- Kaplan, M., & Hammerman, C. (2004). Hemolytic disorders and their management. In Neonatology: Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs (pp. 427-434). Lange Medical Books/McGraw-Hill. (신생아 용혈성 질환의 임상 관리 지침에서 ABO HDFN이 Rh HDFN에 비해 일반적으로 훨씬 경미한 경과를 보임을 강조합니다.)

- Watchko, J. F., & Tiribelli, C. (2013). Bilirubin-induced neurologic damage—mechanisms and management approaches. The New England journal of medicine, 369(21), 2021–2030. (빌리루빈 신경 독성 기전 및 핵황달의 심각성에 대해 심도 있게 다룹니다.)

- Fung, M. K., Eder, A. F., Spitalnik, S. L., & Westhoff, C. M. (Eds.). (2017). Technical Manual (19th ed.). AABB Press. (AABB의 표준 기술 매뉴얼로, 산모의 Anti-A/B 항체 역가와 HDFN 심각도 간의 낮은 예측력을 언급합니다.)

- Dinesh, D. (2005). Review of positive direct antiglobulin tests found on cord blood sampling. Journal of paediatrics and child health, 41(9‐10), 504-507. (실제 임상 데이터 분석을 통해 제대혈 DAT 양성률이 낮고, 특히 ABO HDFN에서 약양성 또는 음성 결과가 흔함을 보여줍니다.)

- Maisels, M. J., & McDonagh, A. F. (2008). Phototherapy for neonatal jaundice. New England Journal of Medicine, 358(9), 920–928. (신생아 황달에 대한 광선치료의 작용 기전, 효과, 안전성 등에 대한 포괄적인 리뷰 논문입니다.)

- Bhutani, V. K., & Committee on Fetus and Newborn. (2011). Phototherapy to prevent severe neonatal hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics, 128(4), e1046–e1052. (미국소아과학회에서 제시한 신생아 황달 관리 지침으로, 광선치료 및 교환수혈의 적응증과 기준을 상세히 제시합니다.)

- Alcock, G. S., & Liley, H. (2002). Immunoglobulin infusion for isoimmune haemolytic jaundice in neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3). (신생아 동종면역 용혈성 황달에 대한 IVIG 치료 효과를 분석한 코크란 리뷰입니다.)

'수혈의학' 카테고리의 다른 글

| 매번 봐도 헷갈리는 A 항원, A1 항원, A2 항원, anti-A 항체, anti-A1 항체, H 항원, anti-H 항체 완벽 정리 (0) | 2025.04.09 |

|---|---|

| 수혈 검사에서 컬럼 응집법과 마이크로플레이트법 원리, 절차, 장단점 상세 비교 (0) | 2025.04.09 |

| 혼합시야반응이란 (Mixed filed agglutination) 정의, 원인, 검사법 (0) | 2025.04.08 |

| A, B형 혈액형 아형 집중 분석- 표현형, 검사법, 임상적 의의 (0) | 2025.04.08 |

| 혈액 은행에서 흡착, 용출, 해리 검사의 의미와 목적, 방법 (0) | 2025.04.08 |

댓글